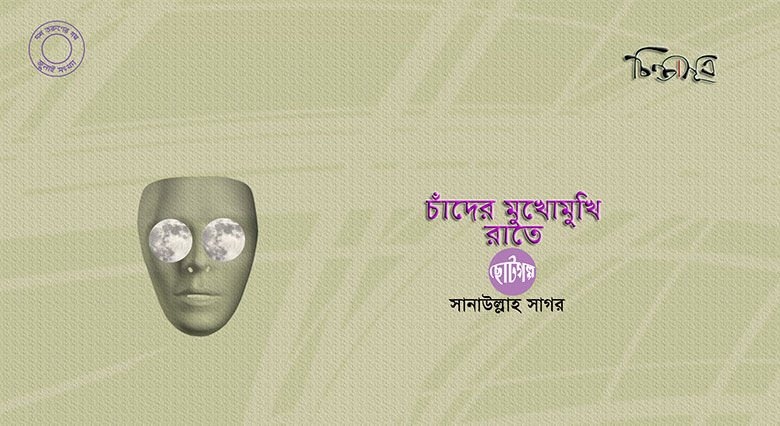

চাঁদটা আস্তে আস্তে কালোর দিকে এগুচ্ছে। তার মুখে বসে আছে অনাগত সকালের মুখোশ। আধ-কালো আবরণে ঢেকে থাকা এই সময়টাকে জাগিয়ে রাখতে তার কোনো ক্লান্তি নেই। সে নিয়মমতো হেঁটে যাচ্ছে। যেমন প্রতিটি চাঁদ কিংবা রাতের মুখে একটা সকালের ছবি উহ্য থাকে। তেমনি এই কালোর পেটেও হয়তো কোনো জোছনা লুকিয়ে আছে। কিন্তু সময়ের সিঁড়ি থেকে সেই সৌন্দর্যপূর্ণ দৃশ্যটাকে দেখা যাচ্ছে না। বরং চাঁদের আড়ালে আরেকটি রাতকেই যেন দেখছে এই নীরব জঙ্গল—জঙ্গলের আধ-ঘুমে জেগে অথবা ঘুমিয়ে থাকা পশু-পাখি; আর তাদের সঙ্গে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো চাঁদের বিদায়ের দিকে; না কি তাদের সামনে মঞ্চস্থ হওয়া চিত্রনাট্যের দিকে মনোযোগী, সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

চাঁদটা আস্তে আস্তে কালোর দিকে এগুচ্ছে। তার মুখে বসে আছে অনাগত সকালের মুখোশ। আধ-কালো আবরণে ঢেকে থাকা এই সময়টাকে জাগিয়ে রাখতে তার কোনো ক্লান্তি নেই। সে নিয়মমতো হেঁটে যাচ্ছে। যেমন প্রতিটি চাঁদ কিংবা রাতের মুখে একটা সকালের ছবি উহ্য থাকে। তেমনি এই কালোর পেটেও হয়তো কোনো জোছনা লুকিয়ে আছে। কিন্তু সময়ের সিঁড়ি থেকে সেই সৌন্দর্যপূর্ণ দৃশ্যটাকে দেখা যাচ্ছে না। বরং চাঁদের আড়ালে আরেকটি রাতকেই যেন দেখছে এই নীরব জঙ্গল—জঙ্গলের আধ-ঘুমে জেগে অথবা ঘুমিয়ে থাকা পশু-পাখি; আর তাদের সঙ্গে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো চাঁদের বিদায়ের দিকে; না কি তাদের সামনে মঞ্চস্থ হওয়া চিত্রনাট্যের দিকে মনোযোগী, সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

পুব দিক থেকে একঝলক বাতাস এসে বাঁশ ঝাড়ের শরীরে লাগে। হাত-পা নাড়িয়ে নেচে ওঠে বাঁশবন। শন শন শব্দে উথলে ওঠে চারপাশ। কাছাকাছি কোথাও একটি পাখি নিজস্ব ভাষায় ডাক দেয়। রাত এখন ক’টা বাজে? নিজেকে করা প্রশ্নটা চারপাশে ঘুরেফিরে আবার আমার কাছেই আসে। ইস্ হাতঘড়িটা যদি একবার দেখে নেওয়া যেতো! যদিও আমার ঘড়ির কাঁটা আমি সবসময় চার মিনিট ফার্স্ট করে রাখি। কাজের আগেই নিজেকে তৈরি রাখার তাগিদে। মেঘের তাড়া থেকে বাঁচার জন্য দৌড়াতে থাকা চাঁদের মুখে তাকিয়ে সময়টা অনুমান করার চেষ্টা করলাম। মনে হয় রাত এখন তিনটার বেশি হবে না। আট-দশ হাত দূর দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে একটা পাতি শেয়াল দৌড়ে গেলো। হতে পারে মুরগি চুরি করতে গিয়ে মালিকের ধাওয়া খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে নিরাপদ জায়গার খোঁজে দৌড়াচ্ছে। অথবা অন্য কোনো বন্যপ্রাণীর থেকে নিজেকে বাঁচাতে দৌড়াচ্ছে। আমার হাসি পায়। আমি হাসি। কিন্তু ঠোঁট মোটেও নড়ে না। আসলে এই মুহূর্তে ঠোঁট নাড়ানোর মতো কোনো ক্ষমতা আমার নেই। সব কিছুর পেছনেই ক্ষমতা। এই যে শেয়ালটা দৌড়াচ্ছে, সেখানেও কারও ক্ষমতার প্রভাব আছে। অথচ আমার কোনো ক্ষমতাই নেই। কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই। আলো-অন্ধকারের ধোঁয়াটে এই দৃশ্যের আড়ালে হয়তো অনেক চোখই মঞ্চস্থ হওয়া চিত্রনাট্যের ঘটমান দৃশ্যগুলো গভীর আগ্রহে দেখছে! কিন্তু আমার কোনো কাজ নেই। এখানে আমি ছাড়া উপস্থিত অন্য তিন ছায়ামুখ তুমুল ব্যস্ত। কোনো দিকে সময় নষ্ট করার মতো সময়ই তাদের হাতে নেই। তাদের এখন একটাই কাজ―যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করে সূর্য ওঠার আগেই এই এলাকা ত্যাগ করা। সে চেষ্টায় তারা যে কোনো ত্রুটি করছে না, সেটা তাদের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। তিনজনই তাড়াহুড়ো আর অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় তাদের শরীর ঘামে ভিজে গেছে। বাঁশবনের ফাঁক গলিয়ে চলে আসা চাঁদের আলো আমার মুখের ওপর গোল্লাছুট খেলছে। আমি বাঁশবনের উঁচুতে তাকালাম। আকাশে হালকা মেঘ তুলোর মতো উড়ছে। তার পাশে পাশে চাঁদ। মনে হচ্ছে বাঁশবনের চূঁড়ায় কেউ আমাকে লক্ষ করে হাত নাড়াচ্ছে। তার মুখটা অস্পষ্ট। ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। অস্পষ্ট মুখকে উদ্দেশে আমারও কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এখন আমার সেই সাধ্য নেই। জোছনার আলোর মতোই আমার চোখ আর চিন্তা যেন বাঁশ আর তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আম গাছটির মাথায় আটকে আছে। চারিদিকে দেখার চেষ্টা করলাম। সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে শতকরা ১৭ ভাগ বনাঞ্চল থাকলেও মনে হচ্ছে এই এলাকায় ৩৫ ভাগের বেশিই বনাঞ্চল। আর বসতিও অনেকটা কম। বাড়িগুলো এত দূরে দূরে যে, একবাড়ি থেকে চিৎকার করলে অন্যবাড়িতে থাকা মানুষের কানকে ছোঁয়াও কষ্টকর।

সবুজে ঘেরা এলাকার স্নিগ্ধ বাতাস ও জোছনার জোয়ারে প্লাবিত এই সুন্দর রাতেরও যে অন্য রকম অনুবাদ হতে পারে সেটা এই তিন ছায়ামুখের ব্যস্ততা দেখলা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দক্ষিণ দিক থেকে আসা বাতাস ছায়াদের শরীরে কোনো প্রভাব ফেলতে পারছে না। শরীর থেকে দরদর করে নেমে আসা ঘাম মুছতে মুছতে প্রথম ছায়া বলে, ‘হালার মাডি কাডতেও যে অ্যাত্তো কষ্ট হেইডা এহন বোজতে পারতেচি।’

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছায়া কোনো কথা বলে না। তারা কাজে মনোযোগী। অনেক ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পর তৃতীয় ছায়া এই প্রসঙ্গে না গিয়ে দ্বিতীয় ছায়ার হাতে জ্বলতে থাকা হলিউড সিগারেটের দিকে দীর্ঘক্ষণ শিকারের অপেক্ষায় থাকা মাছরাঙার মতো চোখে করে তাকায়, ‘হালানের আগে ইট্টু দিস।’

দ্বিতীয় ছায়া দেরি করে না। প্রায় শেষ হয়ে আসা হলিউড সিগারেটের বাকি অংশ তৃতীয় ছায়ার দিকে এগিয়ে দেয়। তারপর আবার ব্যস্ত শ্রমিকের মতো কাজে মনোযোগী হয়ে যায়।

তাদের অতিব্যস্ততা দেখে বুঝতে পারি আমার আলো হারানোর সময় খুব কাছাকছি চলে এসেছে। আমার আবার ঘড়ির কথা মনে পড়ে। আহা কত শখের ঘড়ি আমার! ঘড়িটার বয়স কত হলো? মুহূর্তেই হিসাব করি। আজ তিন বছর নয় মাস পাঁচ দিন হয়ে ছয়দিনে পড়লো। হাতঘড়ি তো এখন তেমন একটা কেউ ব্যবহারও করে না। কিন্তু এই হাতঘড়িটা আমার কাছে শুধু ঘড়ি নয়। এই হাতঘড়িটার মধ্যে একটা মানুষ আছে! হাতঘড়িটা কই গেলো? আমি মনে করতে চেষ্টা করি। নাহ্ মনে করতে পারছি না। এটা এমন দামি কিছু নয় যে, ওরা এটা নিয়ে লুকিয়ে রাখবে। কী করবে এটা দিয়ে! এই ঘড়ি কারও কাছে বিক্রি করতে চাইলেও হয়তো কেউ কিনবে না। কিন্তু ঘড়িটা আমার কাছে অনেক দামি। ঘড়িটা এখন আমার হাতে নেই! হাতে থাকলেও কি আমি কাটা দেখে ঠিক সময়টা আবিষ্কার করতে পারতাম? হয়তো পারতাম না।

সেটা আমার কাছে মুখ্য নয়; মুখ্য হচ্ছে এই ঘড়ির ইতিহাস। ২০১৩ সালের এক বিকেলে রাফি আমাকে ঘড়িটি গিফ্ট করেছিল। তিন থেকে চার’শ টাকার ঘড়িটি পেয়ে মুহূর্তের জন্য তখন নিজেকে দুনিয়ার সব চেয়ে সুখি মানুষ মনে হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে রিকশায় রাফির ঠোঁট ভিজিয়ে দিয়েছিলাম আমার ঠোঁটের উষ্ণতায়। আমার ঠোঁটের লিপিস্টিকে রাফির ঠোঁটও পান খাওয়া মানুষের মতো লাল হয়ে গিয়েছিল। সেই লিপিস্টিক রাফি তার জিহ্বা দিয়ে মুখের ভেতরে নিতে নিতে কী যে এক তৃপ্তির হাসি দিয়েছিল, সেই হাসি এখনো আমার চোখের সামনে ভাসে। আমি জানতাম অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়া রাফির কাছে এই তিন, চার’শ টাকা অনেক। এটা তার টিউশনির জমানো টাকা। হয়তো একশত টাকা করে জমা করে সে এটা কিনেছে। ঘড়িটা অনেকটা ব্যাসলেটের মতো। সে কারণে রাফির আবেগের সঙ্গে আমার ভালো লাগাটাও এই স্বল্প দাম উতরে হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিল। যদিও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হওয়া আমার কাছে তিন, চার’শ টাকা কোনো বেশি টাকা ছিল না তখন। আরব আমিরাতে বাবার ব্যবসা তখন প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে। তার হাতভরা টাকা থেকে ইন্টারমেডিয়েট পড়ুয়া একমাত্র মেয়েকে একশত, দুইশত টাকা দেওয়া বড় কিছু না। আমি রোজ কলেজে যাওয়ার সময় মায়ের কাছ থেকে একশত টাকা পেতাম। রিকশা ভাড়া, ফুচকা, আইসক্রিম মিলিয়ে যার বড় জোর ষাট-সত্তর টাকা খরচ হতো। কিন্তু রাফির পড়ার খরচ তাকেই জোগার করতে হতো। সঙ্গে গ্রামে থাকা বিধবা মাকেও টাকা পাঠিয়ে তার খাওয়ার ব্যবস্থা করতো সে। রাফির বাবা তাকে সাত বছরের রেখে মারা গেছে। তিন ভাইদের মধ্যে সবার ছোট রাফি। তার বড় দুই ভাই বিয়ে করে আলাদা সংসার পেতেছে। সে জন্য বাধ্য হয়ে নবম শ্রেণি থেকে টিউশনি করে মায়ের দায়িত্ব নিয়েছে রাফি।

হাঁটু অবদি গুটানো লুঙ্গির গিট্টু আরও শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে প্রথম ছায়া চার-পাঁচ হাত দূরে শুয়ে থাকা আমার দিকে তাকায়। তার চোখে এখন আর আগুন নেই। তিনঘণ্টা আগেও যে চোখে দাউদাউ জ্বলছিল, সেই চোখে এখন বেঁচে থাকার ভয়! প্রচণ্ড অস্থিরতা। তার কপালে ঘাম জমে বাম পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ঘামের যন্ত্রণা কমানোর জন্য হাফ শার্টটা শরীর থেকে খুলে পাশে তাকিয়ে থাকা একটি ভাইট গাছের ওপর রাখলো সে। স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি পড়নে। তার বয়সটা ঠিক মতো বুঝতে পারছি না। তবে তিন জনের বয়সই ত্রিশের নিচে হবে। তিনটি ছায়ার মধ্যে প্রথম ছায়াটিই অন্য দুটোর চেয়ে একটু শক্ত পোক্ত। বাকি দু’জনকে দেখলেই বোঝা যায় এরা নিয়মিত নেশা করে। এদের মুখগুলো আমার সাত-আট মাস ধরে চেনা। আমার আর রাফির প্রথম আশ্রয়স্থল এক রুমের ছোট্ট ভাড়া বাসার সামনের চায়ের দোকানেই এরা আড্ডা দিতো। দিনভর দোকানের পাশে কেরাম খেলতো। আমি কাজের ফাঁকে দোতালার ব্যালকনি থেকে এদের হাসি-ঠাট্টা আর কেরাম খেলার উচ্ছ্বাস দেখতাম। নিজের মেয়েবেলার কথা মনে পড়তো। মফস্বল শহরে বড় হওয়ার কারণে কিছুটা গ্রামীণ পরিবেশ পেয়েছি। আর বাকিটা গ্রামে নানা বাড়িতে বেড়াতে গেলে পেতাম। বৌচি, গোল্লাছুট, কানামাছি, ছি-কুত-কুত আরও অনেক রকমের খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে শহরে ফিরতাম। ইশকুলে সহপাঠীদের কাছে সেই গল্প করেই মাস মাস কেটে যেতো। আবার নানা বাড়ি গিয়ে গল্প বোঝাই হয়ে আসতাম। স্মৃতি মন্থন করতে করতে হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলতাম। মা-বাবার কথা মনে পড়তো। মা আমাকে নিজ হাতে খাইয়ে দিতো, ঘুম না আসলে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পড়িয়ে দিতো, কেরাম খেলার উচ্ছ্বাস দেখে নিজের কিশোরী মনটা নেচে উঠতো। একরকম মুখস্তই হয়ে গিয়েছিল এদের চোখ-মুখ। কিন্তু এরা কি কাজ করে, কোথায় থাকে, সেটা আমি জানি না। এরা মাঝেমধ্যে ব্যালকনির দিকে তাকাতো। তবে কখনোই আমাকে টিচ করেনি। ইভটিজিং করেনি। কখনো জানার আগ্রহও সৃষ্টি হয়নি। গত একবছর ধরে আমার নিজের ওপর যে পরিমাণ চাপ ছিল, সেটা রেখে অন্য কারও পেছনে অযথা গোয়েন্দাগিরি করার মতো কোনো সময় আমার হাতে ছিল না। তাছাড়া সে রকম সময় থাকলেও এদের প্রতি আগ্রহ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে যাদের সঙ্গে এই একুশ বছর তের দিনের জীবনে মিশেছি, তাদের মধ্যে কেউই এদের কাতারের নয়—নেশায় নিজেদের ডুবিয়ে রাখা মানুষ নয়।

প্রথম ছায়া আমার দিকে গভীর করে তাকায়। তার চোখে যেন কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা। কী খুঁজছে সে? আমি নিজের পুরো শরীরটা একবার ঘুরে আসলাম। ধাস্তাধস্তি করার কারণে আমার পুরো শরীরটাই ক্ষত-বিক্ষত। আর পশুত্বের চিহ্ন রাখতে এরাও কম করেনি। ইচ্ছে মতো অত্যাচার করেছে। আমি বোবা রোবটের মতো সয়ে গেছি। বাধ্য হয়েছি। মুখ, হাত-পা বাঁধা একটা মানুষ আর কী করতে পারে! বাম পাশটা ফেটে পুরো কপালটায় রক্তে মাখামাখি হয়ে লেপ্টে আছে। নিচের ঠোঁটের ডান পাশটা ফেটে রক্ত গড়িয়ে জমাট হয়ে আছে। গলার নিচে বেসামাল কামড়ে ছিলে গেছে অনেকটা। বাম স্তনের নিচে নখের আঁচড়ে এমন হয়েছে যে, শকুনের খুবলে খাওয়া মড়ক মনে হচ্ছে নিজেকে। নাভীর নিচের দিকটার অবস্থা আরও খারাপ। পিংক কালারের পাজামাটার অধিকাংশই ছেঁড়া। পাজামাটা ওরা কোনো রকম পেচিয়ে রেখেছে ঠিক। কিন্তু ফিতাটা বেঁধে রাখার প্রয়োজন মনে করেনি। কেনই বা করবে! কী আর প্রয়োজন আছে সংরক্ষণের! ঢেকে রাখার! বুকের মতো উন্মুক্ত হলেও আমার শরীর এখন আর কাউকে কামোদ্দীপক করে তুলতে পারবে না। যোনির চারপাশ ক্ষত আর রক্তে মাখামাখি। নাহ্ আমার কাছে কিছুই নেই এখন! যার দিকে কেউ ওমন ভঙ্গিতে তাকাতে পারে। আমি সন্দেহের মধ্যে পরে গেলাম। বাকি দুজন আদর্শ শ্রমিকের মতো মাটি খুঁড়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে এই মুহূর্তে এর চেয়ে কোনো জরুরি কাজ নেই। সত্যিই তো নেই। তারা এ ছাড়া আর কী করবে! আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি। আমি হলে কী করতাম? নাহ্ আমি কোনো যুক্তি দাঁড় করাতে পারছি না। ইস্ আমি যদি হাতটা একটু নাড়াতে পারতাম! ছুঁয়ে দেখতে পারতাম আমার যত্নে রাখা শরীর। শরীরের প্রিয়সব স্থান। রাফির ভালোবাসা।

আমার কান্না পাচ্ছে। আচ্ছা আমি কান্না করলে কি কেউ শুনতে পাবে? ওরা কি আবার আমার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে? অনেক প্রশ্ন জমা হচ্ছে আমার ঠোঁটে। আমার এখন খুব ইচ্ছে করছে এই তিন ছায়ার সঙ্গে কথা বলতে। খুব জানতে ইচ্ছে করছে—আমি কী ক্ষতি করেছিলাম এদের! একটা বাড়িতে একা থাকা একজন মেয়ের ওপর কেন তারা হামলে পরলো? খুবলে খেলো শকুনের মতো। কেন এ সমাজ বাঁচতে দেয় না—কে দেবে আমার এই প্রশ্নের জবাব?

কথা বলে তাদের এই মুহূর্তের মনের খবর জানতে। একদম সত্যিটা। তিন চার ঘণ্টা আগে হয়তো তাদের সঙ্গে কথা বললে যে রকম জবাব পাওয়া যেতো। এখন আর সেরকম কোনো জবাব পাওয়া যাবে না। সেটা তাদের মুখে ভয়ের ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এখন হয়তো উল্টো জবাব পাওয়া যাবে। আমি যে এত চিন্তা করছি বা করার চেষ্টা করছি, তা বুঝতে পারলে হয়তো এই তিন ছায়া আরও ভয় পেতো।

আমি রাফির কাছে চলে যাই। রাফি এখন কী করছে! উহুঁ রাফি ঘুমাচ্ছে। রাফিকে কোনো দোষ দিতে পারছি না। বেচারা। স্বামী আমার। নিজের বউকে বাসায় রেখে ঢাকায় গেছে সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিতে। তার জন্য আসলে চাকরিটা খুবই দরকার। তার জন্য না বরং বলা ভালো আমাদের জন্য। আমাদের আটমাসের সংসারে সেটা আমি ও রাফি ভালোভাবেই টের পেয়েছি। বুঝতে পেরেছি আমাদের সিদ্ধান্তটা ঠিক ছিল না! অনেক কিছুই হয়তো সময়ের পর ভুল মনে হয়। কিন্তু ঘটনা ঘটার সময় তো সেটাই মানুষ করে যেটা তার কাছে সবচেয়ে বেটার মনে হয়। আমিও তাই করেছিলাম। তখন এটাই আমাদের কাছে বেটার মনে হয়েছিল। সেজন্য অনেক সময় জীবনের প্রতি বিরক্তি এলেও নিজেকে গালি দিতে গিয়ে থেমে যাই। রাফিকেও কোনো দোষ দেই না। তবে মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের হয়তো উচিত ছিল আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা। আমাদের ওপর এমন কোনো চাপ ছিল না, যে কারণে আমাদের পালিয়ে বিয়ে করতে হবে। হুম ঠিক আমার বিয়ের আলোচনা চলতে ছিল। কিন্তু আমার মা-বাবা এমন ছিল না যে আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবে। আমি হয়তো চেষ্টা করলে তাদের বুঝিয়ে ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে পারতাম। তাহলে অন্তত রাফির ওপর দিয়ে এই প্রেসারটা যেতো না। সংসার করতে এসে আমি যতবার বলেছি, রাফি আমাকেও কিছু একটা করার সুযোগ দাও, রাফি হেসে ততবারই বলেছে, আরে কী বলো তুমি! তোমাকে দিয়ে আমি কাজ করাবো! আমি থাকতে তুমি কষ্ট করবে কেন? তারপর কথা বেড়েছে।

—সংসার তো তোমার একার নয়। এটা তো আমাদের। সো দু’জন মিলেই এটাকে সাজাতে হবে।

—তা ঠিক। তবে আমাকে আরও একটু সময় দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি রাফির চোখের দিকে তাকিয়ে ভরসা পেতাম। বিশ্বাস হতো রাফি সব ঠিক করে দিতে পারবে। এই ভরসায়ই একদিন ঘর ছেড়েছিলাম।

রাফি তার দু’হাত দিয়ে আমার মুখটা তুলে নিয়ে তার চোখের সামনে ব্যস্ত পরীক্ষার্থীর মতো তাকিয়ে থাকতো। পরিচিত বইয়ের মতো আমার চোখে পাঠ করে যেতো ভালোবাসার কবিতা। ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে গভীর করে বুকের মধ্যে টেনে নিতো। রাফির বুকের মধ্যে নিজের মুখ গুঁজে দিয়ে চুপ করে থাকতাম। মনের চোখ দিয়ে দেখতাম আমার মুখের দিকে গভীর করে তাকিয়ে আছে রাফি। সেই চোখের মধ্যে আমি আমার জগত দেখতে পেতাম। সেখানে তাকালে আমার সকল কষ্ট দূর হয়ে যেতো। আমি হাঁপিয়ে ওঠা জীবনে সুখের ঝিরঝিরে বাতাস অনুভব করতাম। আস্থার জায়গাটা দেখতে পেতাম। আমি চুপ করেই থাকতাম। রাফি আবার বলতো, আমি যতদিন বেঁচে আছি তোমাকে কোনো কষ্ট করতে দেবো না হৃদি।

আমার ওপরের ঠোঁটের বাম পাশটা ফেটে গেছে। ফুলেও গেছে অনেকটা। রক্ত জমাট হয়ে আছে নিচের ঠোঁটের মধ্যেও। এই ঠোঁট এখন আর কারো চুমুযোগ্য নেই। আমিও এখন আর রাফির গভীর আলিঙ্গনের যোগ্য নই।

কখনো মনে হচ্ছে সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে। আবার কখনো মনে হচ্ছে সময়টা যেন মোটেই চলছে না। একটা কাটায়ই স্থির হয়ে আছে।

ক্লান্ত তৃতীয় ছায়া প্রথম ছায়ার দিকে তাকালো—কী রে থামলি কেন?

দ্বিতীয় ছায়া কিছুটা বিরক্ত—তহনই কইছিলাম দরকার নাই। হালা এহন মজা বুঝবি।

কথা শেষ না করেই সে কেঁদে ফেললো।

প্রথম ছায়া তাকে ধমক দিলো—যাহ্ হা-লা। আমি কি তোরে পায়ে ধরে আনছিলাম নাকি! লাগানের সোময় তো ভালোই লাগাইছো। মাইয়া দেখলেই তো লোল পরে। এহন আবার ভো ভো কইরা কনতাছো। হালা কাম কর।

দ্বিতীয় ছায়া চোখ মুছে আবার মাটি খোঁড়া শুরু করে।

প্রথম ছায়াই আমার শরীরে অন্ধকার নামিয়েছিল। সামলাতে না পেরে বাম গালে একটা থাপ্পড় মেরেছিল। তখনই আমার ঠোঁট ফেটে গেছে। মুখ বান্ধা থাকায় চিৎকার করতেও পারছিলাম না। চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে গাল ভিজে যাচ্ছিল। কিন্তু সেদিকে কোনো খেয়াল ছিল না শাবনুরের ছবি বুকে টিশার্ট ওয়ালার। তারপর দ্বিতীয় জন। তারপর তৃতীয় জন। তারপর আর কিছু মনে নেই আমার। জ্ঞান হারানোর আগেই সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়েছিল খুব। রক্ত আর তিন মাতালের বীর্যে জবজবে হয়ে গেছিল আমার দু পায়ের থান। উহুঁ আর ভাবতে পারছি না। সত্যিই কি আমি ভাবছি। কিংবা ভাবতে পারছি! আর ভেবেই বা কী হবে! যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। আমার স্বপ্নের যুবরাজ রাফি। আমার ধৈর্য আর ত্যাগের ছোট্ট সংসার। আর আমার পেটে বেড়ে উঠতে থাকা রাফি জুনিয়র আর কোনোদিন আলোর মুখ দেখবে না। কেউ জানবেও না রাফি জুনিয়র নামে এই পৃথিবীতে কারও আসার পথ তৈরি হয়েছিল। আসলে আমার বেবি নিতে চাইনি। এমনিতেই আমাদের টানাটানির সংসার; তার মধ্যে একটা বাচ্চা নেওয়ার কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু কন্ডম না নেওয়ার ফল হিসেবে এটা হয়ে গেছিল। ডাক্তার যখন জানালো রাফি তো সেইরকম খুশি! আমি অ্যাবরশন করতে চাইলেও রাফি কিছুতেই রাজি হলো না। বললো, আরে ধুর, সারাজীবন আমাদের এরকম অবস্থা থাকবে না কি? দেখো একটা ভালো জব হয়ে যাক সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি চুপ হয়ে রাফির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ভাবতে থাকি রাফি আমার অনাগত সন্তানের পিতা। রাফি হাসে। হাসতেই থাকে।

আমি জানি গ্রামে আমার থেকে অনেক কম বয়সী মেয়েদেরও দু-তিনটা বাচ্চা হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের প্ল্যান ছিল আর তিন বছর বছর বেবি নেওয়ার। সব প্ল্যান উল্টোপাল্টা হয়ে গেলো। এই যে আমি শুয়ে আছি নিঃশব্দ, অসহায়—একেবারে এতিমের চেয়েও এতিম হয়ে। এটা কি আমি কখনো ভেবেছি! কখনোই না। এমন দুঃস্বপ্নও জীবনে দেখিনি। কিন্তু সেটাই হচ্ছে। আমি নির্বাক হয়ে দেখছি। শুধু দেখেই যাচ্ছি।

আর হয়তো মিনিট বিশেক লাগবে। তাতে না হলে ত্রিশ মিনিট। তারপর আমি এখানে একাই থাকবো। এই মুহূর্তে রাফিকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। রাফি কি আমাকে খুঁজে পাবে? হয়তো পাবে! কিন্তু যখন পাবে, তখন কি আমি আর হৃদি থাকবো!

শনশন করে আওয়াজ হলো। একটু জোরেই। ক্ষাণিক সময়ের জন্য ছায়াত্রয়ী কাজ রেখে থমকে দাঁড়ালো। ভয় পাওয়া মানুষগুলো এমনই হয়। নিজের মনের মধ্যে দোষ থাকলে যেকোনো কিছুতেই তাদের ভয় লাগে। তারপর আবার কাজ শুরু করতে করতে প্রথম ছায়া বললো, বাল বিফদে পল্লে চামচায়ও আলায়।

তৃতীয় ছায়া কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললো—হেইডাই তো। বাঁসজারের শব্দেও ডরাই এহন।

প্রথম ছায়ার শরীরে লেপ্টে আছে নায়িকা শাবনুর। এখন সেও ঘামে ভেজা। তার মুখটা এখনো হাসছে। আমি শাবনুরের মুখের দিকে তাকালাম। মনে হলো সালমান শাহকে দেখছি। আবার মনে হলো না আমি কেবলই রাফির মুখ দেখছি।

মাটি খোঁড়া শেষ। তিন ছায়া একটু আরাম করে দাঁড়ায়। আবার সিগারেট ধরায়। আয়েশী ভঙ্গিতে সিগারেটে টান মারে। বাতাসে ধোঁয়া ওড়ায়। দক্ষিণ দিক থেকে হালকা ঠাণ্ডা বাতাস আসে। সিগারেট শেষের দিকে। আমার দিকে তাকায়। প্রথম ছায়া দোকোছা মারা লুঙ্গি উঁচিয়ে হিসু করতে শুরু করে।

দ্বিতীয় ছায়া হেইহেই করে ওঠে— আরে হালা আরেট্টু ওদিকে যাইয়া করলে কী অয়?

—ক্যান এহেনে আমি মোরা ঘুমামু নাহি?

—হালার পো তোরে ঘুমাই কইছে কেডা। এহেনে তোর মায় ঘুমাইবে হালা।

সে হাত দিয়ে আমার দিকে ইশারা করে। হিসু করতে থাকা ছায়া ক্ষেপে যায়—তোরে কইছি না কতায় কতায় মা-বাপ নিয়া কতা কবি না।

—ক্যান তোর মাকি মক্কার আজি নাহি যে, হেরে নিয়া কতা কওয়া যাইবে না। তোর বাপে আরেট্টা বিয়া করার পর তোর মায় যে হগল মানসের লগে লাগাইয়া বেরাইছে হেইয়া না জানে কেডা!

—আরে হালার পো…বলতে বলতে হাত উঁচিয়ে এগিয়ে আসে হিসু জোয়ান।

সময় মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড। ঘটে যায় অকল্পনীয় ঘটনা। প্রথম ছায়া পাশে থাকা কোদাল উঠিয়ে সজোরে দ্বিতীয় ছায়ামুখের মাথায় আঘাত করে।

এক আঘাতেই মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে সে। তৃতীয় ছায়া বিব্রত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে। ধমক দেয়—তোগো কোনো আক্কেল নাই? লাশ ফালাইয়া মা-বাপ লইয়া যুদ্ধ শুরু করছে! ওরে হালার…

মুহূর্তেই তার চোখ চড়ক গাছে উঠে যায়। সে চিৎকার করে ওঠে—আরে তুই কী করলি কামাইল্লা। এইডা কী কল্লি?

দ্বিতীয় ছায়ামুখ ততক্ষণে থেমে গেছে। তার আর কোনো ছটফটানি নেই। মাথার রক্তে সদ্য খুঁড়ে পাশে রাখা মাটি ভিজে গেছে। সে কাছে গিয়ে নাড়া দেয়—ওই বসির। বসির। বসির।

বসির কোনো সাড়া দেয় না।

তৃতীয় ছায়ামুখের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় সবকিছু। সে নির্বাক হয়ে শাবনুরের নায়কের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তখনো শাবনুরের নায়ক কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সেও বুঝে যায় ঘটনা ঘটে গেছে। তার হাত থেকে কোদালটা পড়ে যায়। সে মাটির ওপর বসে পড়ে।

দু’জনেরই কথা থেমে যায়। তারা বুঝে নেয়, এখন মা-বাবার ইজ্জত রক্ষা করার চেয়েও ফরজ কাজ হচ্ছে নিজেদের ইজ্জত রক্ষার জন্য বসির আর আমাকে মাটি চাপা দেওয়া।

তারা আর সময় নেয় না। দুজনেই একবার চারপাশে তাকায়। তাদের চোখে এখন শুধুই ভয়। মুখ দুটিও অনেক ক্লান্ত। চোখ ভেজা। দুজনই একসঙ্গে আমার মুখের দিকে ঝুঁকে আসে। তাদের কপালে জমতে থাকা ঘামের বিন্দু আমার মুখের ওপর পড়ে। ইচ্ছে করে কষে থাপ্পড় মারি। কিচ্ছু বলতে পারি না। আমার কিছুই করার নেই। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেরাই নিজেদের তাড়া দেয়— আয় কামডা তাড়াতাড়ি শ্যাষ করি। আর এট্টু পরই কিন্তু আজান দেবে।

প্রথমে ভাগাভাগি করে আমাকে ধরে। হাতে তুলে নিয়ে ময়লার বস্তা ফেলানোর মতো উঁচু থেকে ধুম করে এতক্ষণ ধরে খোঁড়া গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়। তারপর বসিরের দিকে তাকায়। বসিরেরও জায়গা হয় আমার বুকের ওপর। যেখানে রাফি নাক ঘষে স্বর্গ খুঁজে পেতো। সেখানে বসির নিথর, নিঃশব্দ! একজনের জায়গায় দুজনকে ঠেসে দেয়।

কী ভেবে যেন শাবনুরের নায়ক আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকায়। কী যেন বলতে চেষ্টাও করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর কিছু বলে না। শাবনুর আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি শাবনুরের চোখের মধ্যে শালমান শাহকে খুঁজি। শালমান শাহের হাতে আমার ঘড়িটা খুঁজি। হঠাৎ খেয়াল হয় বশিরের হাতে আমার ঘড়িটা!

ওপর থেকে মাটি পড়তে থাকে। মাটির ওপর মাটি। তার ওপর মাটি। মাটি আর মাটি। আমি খুব দ্রুত তলিয়ে যেতে থাকি। আমার ওপর উপুড় হয়ে থাকা বসিরের পিঠ ছাপিয়ে আকাশের দিকে তাকানোর চেষ্টা করি। শেষ রাতের বিদায় হতে থাকা চাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সব কিছু থেকে আমি দূরে যেতে থাকি। মনে হয় রাফি দূর থেকে দৌড়ে আসছে—আমার বুকের ওপর থেকে বসিরকে সরিয়ে দেবে। কিন্তু শেষ বিকেলের সূর্যের মতো আমার আলো তলিয়ে যাচ্ছে। আর আমি ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছি। আমি সমস্ত শক্তি দিকে চিৎকার করার চেষ্টা করছি—রাফি, রাফি। রাফি কিছুই শুনছে না। সে দৌড়াচ্ছে তার মুখের পাশে পাশে দৌড়াচ্ছে আরও দুইটা ছায়ামুখ। আরও দুইটা কুকুরের মুখ। শুয়োরের মুখ।

আমি দূরে যাচ্ছি। অনেক দূরে। কুকুরের মুখ থেকে দূরে। শুয়োরের মুখ থেকে দূরে। অনেক দূরে।