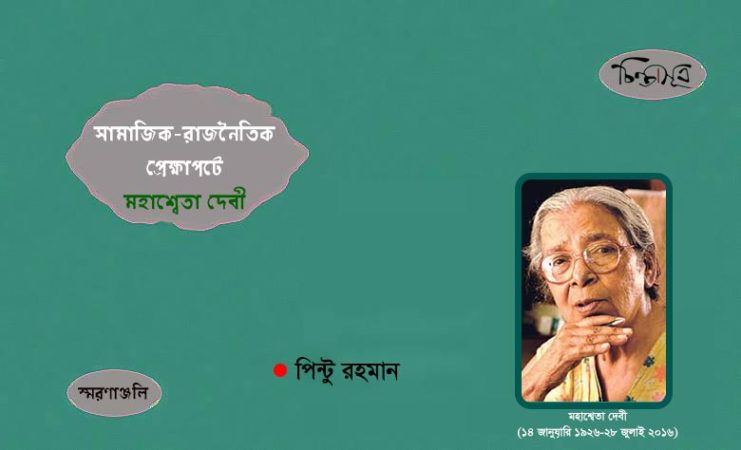

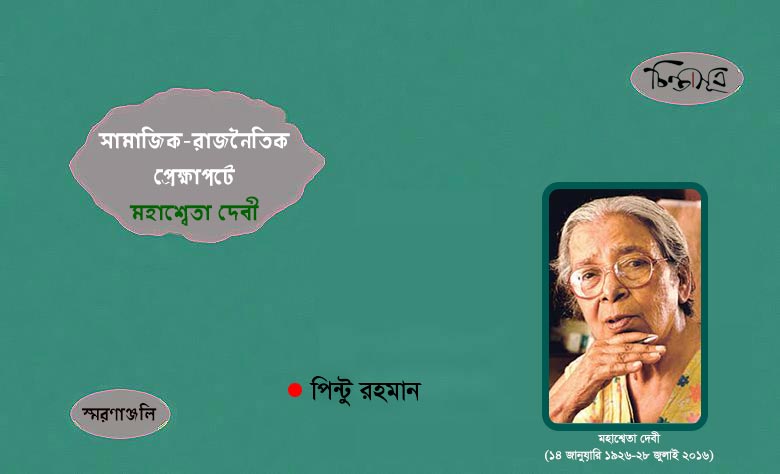

দলিত শ্রেণীর দেবী হিসেবে খ্যাত বিশিষ্ট লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মহাশ্বেতা দেবী সমকালীন সাহিত্যের বহুল আলোচিত চরিত্র। তিনি নিপুণ দক্ষতায় চিত্রায়ণ করেছেন যাপিত জীবনের রসায়ন; যে রসবোধ কাল থেকে কালান্তরে বয়ে চলেছে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর জনগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর জীবনাচার, ধর্মাচার, লোকাচার, রাজনীতি, অর্থনীতি, লড়াই-সংগ্রাম, তথা অন্দরমহলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া মোটেও সহজসাধ্য ছিল না তাঁর। কিন্তু একজন মহাশ্বেতা দেবী অসীম ধৈর্য্য ও পরিশ্রমে তাদের হৃদয়-মন্দিরে দেবীর আসনে আসীন হতে পেরেছেন। এক্ষত্রে জন্মসূত্র ও পারিবারিক আবহ সম্পূরক। বাবা মণীষ ঘটক ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও রাজনীতি-সচেতন। ছোট কাকা ঋত্বিক ঘটক ভারতীয় চলচ্চিত্রের কালজয়ী প্রতিভা। কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। ভিন্ন দলিল স্থাপন করে পার্টির সদস্যপদ হারালেও দমে যাননি। নিজেকে কমিউনিস্ট হিসেবে দাবি করতেন না, বলতেন, ‘কমিউনিস্ট চিন্তা একটি চর্চা। প্রতিনিয়ত তাকে আপডেট করতে হয়। কমিউনিস্ট হতে কোনো পার্টির ফরম ফিলাপ করতে হয় না। তার কাজ-কর্মই সে সাক্ষ্য দেবে।’

দলিত শ্রেণীর দেবী হিসেবে খ্যাত বিশিষ্ট লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মহাশ্বেতা দেবী সমকালীন সাহিত্যের বহুল আলোচিত চরিত্র। তিনি নিপুণ দক্ষতায় চিত্রায়ণ করেছেন যাপিত জীবনের রসায়ন; যে রসবোধ কাল থেকে কালান্তরে বয়ে চলেছে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর জনগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর জীবনাচার, ধর্মাচার, লোকাচার, রাজনীতি, অর্থনীতি, লড়াই-সংগ্রাম, তথা অন্দরমহলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া মোটেও সহজসাধ্য ছিল না তাঁর। কিন্তু একজন মহাশ্বেতা দেবী অসীম ধৈর্য্য ও পরিশ্রমে তাদের হৃদয়-মন্দিরে দেবীর আসনে আসীন হতে পেরেছেন। এক্ষত্রে জন্মসূত্র ও পারিবারিক আবহ সম্পূরক। বাবা মণীষ ঘটক ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও রাজনীতি-সচেতন। ছোট কাকা ঋত্বিক ঘটক ভারতীয় চলচ্চিত্রের কালজয়ী প্রতিভা। কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। ভিন্ন দলিল স্থাপন করে পার্টির সদস্যপদ হারালেও দমে যাননি। নিজেকে কমিউনিস্ট হিসেবে দাবি করতেন না, বলতেন, ‘কমিউনিস্ট চিন্তা একটি চর্চা। প্রতিনিয়ত তাকে আপডেট করতে হয়। কমিউনিস্ট হতে কোনো পার্টির ফরম ফিলাপ করতে হয় না। তার কাজ-কর্মই সে সাক্ষ্য দেবে।’

লেখিকা নিজেও কাকার পথ অনুসরণ করেছেন। সদস্যপদ পাওয়ার চেয়ে মাঠে-ময়দানে কাজ করাই যৌক্তিক জ্ঞান করেছেন। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের সময় প্রথম পার্টির অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে যুক্ত হন এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকায় ত্রাণকাজে আত্মনিয়োগ করেন। মহাশ্বেতা দেবী কমিউনিস্ট পার্টির মিটিংয়ে যোগ দিয়েছেন। পার্টির মুখপত্র ‘জনযুদ্ধ’ বিক্রি করেছেন। পত্রিকার নিয়মিত পাঠকও ছিলেন। পার্টির সদস্যপদ পাওয়া তখন সহজ ছিল না। তবে সদস্য না হয়েও কাজ করা যেত। সেভাবেই পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মূলত তখন থেকেই তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্তার বিকাশ। সংগ্রামমুখর সংসারজীবন। জীবনের প্রয়োজনে রঙ-সাবান, রঙের গুঁড়া ফেরি করেছেন, নিরক্ষর জনগণকে চিঠি লিখে দিয়েছেন, ছাত্র পড়িয়েছেন।

প্রতিটি পদক্ষেপে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ওই যুদ্ধ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অব্যহত ছিল। যত বাধা-বিপত্তি এসেছে, ততই কোমর শক্ত করে দাঁড়িয়েছেন। ব্যক্তি নয় সমষ্টিগত লড়াইয়ে বিশ্বাসী তিনি। বিশ্বাসের পারদ ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রান্তজনের রক্তকণিকায়। সভ্যজনের চোখের অন্ধকারে মিশে থাকা আরণ্যক মানুষদের শ্রেণীসংগ্রামের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। যে আদর্শ তিনি লালন করতেন, সে আদর্শের চিত্র পরিলক্ষিত হয় তার সাহিত্য ও জীবনচর্চায়। মোটকথা, সাহিত্য ও জীবনাচার অভিন্ন সূত্রে গ্রন্থিত। তাঁর লেখাগুলো যেন শোষক-শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মুক্তির ইশতেহার! লেখার উপজীব্য হিসেবে তিনি অধিকারহীন আরণ্যক সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বেছে নিয়েছিলেন। তাদের জীবন-সংস্কৃতি-সংগ্রাম না-বলা অনেক কথা নিয়ে যে কথাসাহিত্যের বুনিয়াদ তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। লেখার মাধ্যমে যেভাবে অরণ্যের মানুষকে অধিকার সচেতন করেছেন তার নুন্যতম হাওয়া যদি জঙ্গল মহল, ছত্তিশগড়ে লাগে তবে নিশ্চিত একদিন ঝড় উঠবে!

তাঁর সাহিত্যজীবনে ইতিহাসের গুরত্ব অধিকতর। তিনি মনে করতেন, ইতিহাসের মুখ্য কাজই হচ্ছে একই সঙ্গে বাইরের গোলমাল, সংগ্রাম ও সমারোহের আবর্জনা এবং ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জনবৃত্তকে অন্বেষণ করা, অর্থ ও তাৎপর্য দেওয়া। এর মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে সমাজনীতি ও অর্থনীতি, যার মানে হলো লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, লৌকিক জীবনব্যবস্থা। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে রাজনীতি এসেছে পূর্ণ-অবয়বে। হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪) তাঁর সবচেয়ে আলোচিত রাজনৈতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসকে বাঁক পরিবর্তনের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সময় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে সাহিত্য, রাজনীতি ও দর্শনের নতুন সত্তার বিকশিত হয়। ঘরে ফেরা (১৯৭৯) উপন্যাটিও রাজনৈতিক অর্ন্তবিশ্লেষণের ভিন্ন প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই ধারা অসংখ্য ছোটগল্পেও দৃষ্টিগোচর হয়। গল্পের ছলে উপস্থাপন করেছেন নিপাট সত্যি। নিজ সংসারের টানাপড়েন দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত। কারও কারও মতে, এখানেই তার দার্শনিক চেতনার উৎসভুমি।

নিঃসঙ্গ জীবন, বিচ্ছেদ-বিরহ-বেদনায় নিজেকে সপে দেন লেখা ও শিক্ষার ব্রতে। ফলে জীবনের সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্যকর্মেও পরিবর্তন সাধিত হয়। এ প্রসঙ্গে জীবন ও দর্শন নিয়ে কল্যাণ মৈত্রের সঙ্গে আলাপচারিতায় বলেন, ‘‘হাজার চুরাশির মা’ লিখেছিলাম ওই সময়ে। উপন্যাসটা পড়লে বোঝা যাবে। আর ওই সময় আমি অসম্ভব ঘুরে বেড়াতে লাগলাম- তার একমাত্র কারণ ছিল এটাই। মনের একটা কষ্টকে চাপতে চেষ্টা করছি। হয়তো এটাই আমার জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট। ওই সময় দিনে চৌদ্দ-পনেরো ঘণ্টা কাজ করেছি। … এদিকে আমি কোয়ালিটি রাইটিংয়ের দিকে মন দিলাম, অন্যদিকে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ শুরু করলাম। এই দিকটা অবশ্যই আমার লেখা সমৃদ্ধ করতে শুরু করেছিল। একটা না দেখা ওয়ার্ল্ড, কেউ জানে না, বোঝে না। তার সমস্ত অনুভূতিগুলি, ক্ষোভ-দুঃখ আমার লেখার সঙ্গে খুব মিশে যাচ্ছিল।’’

সামাজিক দায়বদ্ধতায় ইতিহাসের উপেক্ষিত নায়কদের তিনি তার গল্প ও উপন্যাসে বীরের সম্মান দিয়েছেন। ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর’, ‘হাজার চুরাশির মা’ উপন্যাস এক্ষেত্রে জ্বলন্ত উদাহরন। ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন লেখক হিসেবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসেবে একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ। দায়িত্ব অস্বীকারের অপরাধ সমাজ কখনোই ক্ষমা করে না। আমার বীরসা কেন্দ্রিক উপন্যাস সে অঙ্গীকারেরই ফল।’

পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে মিশে যাওয়াতেই তার আগ্রহ। ঝাঁসির রানী লক্ষীবাই এর জীবনী অবলম্বনে রচিত হয় প্রথম উপন্যাস ‘ঝাঁসির রানী’। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে। শুধু উপন্যাস রচনার তাগিদে বেশ কিছুদিন ঝাঁসি অঞ্চল অবস্থান করেছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য ও লোকগীতি সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯৬৪ সালে মহাশ্বেতা দেবী বিজয়গড় কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। সেই সময় বিজয়গড় কলেজ ছিল শ্রমিক শ্রেণীর ছাত্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। মহাশ্বেতা দেবী একজন সাংবাদিক ও সৃজনশীল লেখক হিসেবেও কাজ চালিয়ে যান। পশ্চিমবঙ্গের লোধা ও শবর উপজাতি, নারী ও দলিতদের নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর কথাসাহিত্যে ক্ষমতাশালী জমিদার, মহাজন ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আধিকারিকদের হাতে উপজাতি ও অস্পৃশ্য সমাজের অকথ্য নির্যাতনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

ভারতের উপজাতি গোষ্ঠীর ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাশ্বেতা দেবী সোচ্চার ছিলেন। ২০১৬ সালের জুন মাসে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ঝাড়খন্ড সরকার বিশিষ্ট আদিবাসী নেতা বিরসা মুন্ডার একটি মূর্তিকে শৃঙ্খলামুক্ত করে। তৎকালীন বৃটিশ সরকারের শাসনকালে গৃহীত শৃঙ্খলিত বিরসা মুন্ডার একটি আলোকচিত্রের ভিত্তিতে মূর্তিটি নির্মিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, বিরসা মুন্ডার জীবনকাহিনী অবলম্বনে ১৯৭৭ সালে মহাশ্বেতা দেবী অরণ্যের অধিকার উপন্যাসটি রচনা করেন।

সাহিত্য-জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে; বিশেষত প্রন্তিক কৃষিজীবী, শ্রমিক ও অরণ্যবাসী দলিতদের সঙ্গে। কোন পরিপ্রেক্ষিতে তারা দলিত, তার ইতিহাস অনুসন্ধানেও সচেষ্ট। এতে সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি হচ্ছে না তো?- এমন এক প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন, ‘সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হলো কি, না হলো, তা আমার বয়েই গেল। তার জন্য আমি কিছুমাত্র ভাবিত নই। আমার জীবিতকালে চেষ্টার দ্বারা যদি যাবজ্জীবন জেলে-থাকা বন্দিদের মুক্ত করতে পারি, অঞ্জলি সরকার যে কেরালায় বন্দি ছিল, যদি তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়, যদি আদিবাসী-সমাজের সেবায় আমি এভাবে জীবন কাটাতে পারি, তাতে আমার সাহিত্যের ক্ষতি হলেও আমার কিছু এসে যায় না। কারণ মানুষের জন্য কাজ না করে আমার উপায় নেই। প্রত্যেক মানুষেরই উচিত কর্মময়তার মধ্যে থাকা। মানুষের জন্যে কিছু যে না করে, সে খুব ছোট হয়ে যায়। শুধু নিজের জন্য বাঁচার কোনো মানে হয় না।’ সমস্যার স্বরূপ উন্মোচন নয় বাস্তবতার নিরিখে মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী-সংকটের উত্তরণের উপায় খুঁজেছেন।

১৯৬৮ সালে পুরুলিয়ার রাজ নোয়াগড়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি। অল্পদিনেই সংগঠনটি বিস্তিৃত পরিসরে কর্মকান্ড আরম্ভ করে। কর্মএলাকাও সম্প্রসারিত হয়। ১৯৯৭ সালে খেড়িয়া ও শবরদের মেলবন্ধনে বিশেষ মেলার আয়োজন করেছিলেন। কাজটি মোটেও সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু শ্রমে-ঘামে ও কূটনৈতিক দক্ষতায় মহাশ্বেতা দেবী অসাধ্য সাধন করেছেন। আদিবাসীদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন; যার প্রতিফলন এখন দৃষ্টিগোচর- অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর সন্তানেরা স্কুলগামী; শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধিতে সক্ষম; তাদের ঐক্যের কারণে সামান্যতম হলেও প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস পেয়েছে। অধিকার সম্পর্কে সচেতন- চাষের জমি থাকবে, ঘর থাকবে, শরব হওয়ার কারণে কেউ অচ্ছুত ভাববে না কিংবা হত্যা করবে না।

পুরুলিয়ায় একদা বুধন শবর নামে এক যুবক খুন হয়েছিল। স্থানীয় প্রশাসন বিনা অপরাধে তাকে হত্যা করেছিল। অনাচারের বিরুদ্ধে মহাশ্বেতা দেবী সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। আইনি সহায়তা পেতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। মামলার মূল বক্তব্য ছিল, ‘হি ইজ বিং বর্ন এজ এ শরব দ্যাটস হোয়াই হি ইজ কিল্ড।’ বিচারে শবরদের জয় হয়েছিল। শুধু শবর নয়, এ জয় সমগ্র আদিবাসীর। কারণ, বৃটিশ সরকার ঘোষণা দিয়েছিল, যে-সব আদিবাসীরা নিয়মিত চাষবাস করে না বা অরণ্যজীবী তারা ক্রিমিনাল হিসেবে বিবেচিত হবে; তারা বর্ণ ক্রিমিনাল। ভারতের স্বাধীনতার পরও দীর্ঘকাল ধরে মেদিনীপুরের লোধা, পুরুলিয়ার খেড়িয়া, শবর এবং বীরভূমের ঢিকারোরা নিগৃহীত হয়েছিল।

নীতি-নৈতিকতার নীরিখে সামাজিকতা খুবই গুরুত্বপুর্ণ প্রত্যয়। সামাজিক হতে না পারলে তার পক্ষে অন্য কিছু হওয়া অসম্ভব। মাটিবর্তী ধারার লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী গভীর মমতায় সমাজমাঠের ধারাপাত আত্মস্থ করেছিলেন। ফলে সাধারণ জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে অসুবিধা হয়নি। লড়াই-সংগ্রাম, বিপদে-আপদে তিনি ছিলেন জনগণের পরিক্ষীত বন্ধু। তাদের সঙ্গে নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাক্সবাদী (সিপিআই এম) নেতৃত্বাধীন সরকারের শিল্পনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। বিশেষত, কৃষকদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে শিল্পপতিদের দেওয়ায়র তীব্র সমালোচনা করেন। ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করেন। নির্বাচনে পরাজয়ের মাধ্যমে সিপিআই(এম)-এর ৩৪ বছরের শাসনকালের অবসান ঘটেছিল।

পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন রাজনীতিতে নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর- দুটি আলোচিত ইস্যু। ওই ইস্যুতে তিনি দায়িত্বশীল ভুমিকা পালন করেছেন। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের বিতর্কিত জমি অধিগ্রগণ নীতির বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, লেখক ও নাট্যকর্মীকে একত্রিত করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে প্রথম জীবনে কয়েকবছর অতিবাহিত করেছিলেন। সে’ই শান্তিনিকেতনের বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে কট্টর অবস্থান গ্রহন করেছিলেন।

সভ্যতা বস্তুত ক্রমবিকাশের ধারা। বিকাশের ধারাবাহিকতায় গুহাবাসী মানুষ আজকের এই বিশেষ অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। উন্নয়নের ধারা আগামীতেও অব্যহত থাকবে। ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারায় একজন মহাশ্বেতা দেবী দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন- এ প্রত্যাশা আমাদের সবার!