একই শহরে আছি

এই সতের বছরে সাত বারও

দেখা হলো না তোমার সঙ্গে।একদিন আমি রিকশায়

তুমি রাস্তা পার হচ্ছিলে

মগবাজারের মোড়ে

হঠাৎ চোখাচোখি

তারপর চেনা-চেনা মনে হতে না হতে

দু’জনে দু’দিকে চলে গেলাম

আবার সেই আগেকার দূরত্ব!আরও একদিন একুশের মেলায়

হঠাৎ সামনাসামনি

চেনাচেনা মুখ, ভাবছি কে

পাশ কাটিয়ে চলে গিয়ে ঘাড় ফেরাই

দেখি, তুমিও চলতে চলতে ফিরেছ

হয়তো ভাবছো, কেঅথচ সেই কয়েকটি বছর

প্রতিদিন দেখতে পেতাম তোমাকে

তোমার কথা ভাবতে-ভাবতে ঘুমাতাম

জেগে উঠেও ভাবতাম তোমাকে!

তখন ভোরের রঙ দেখে

বলে দিতে পারতাম

আজ তুমি কোন শাড়ি পরে আসবে…

(কে)

এই কবিতাটির পাঠের মধ্য দিয়ে সাযযাদ কাদিরের সঙ্গে আমার পরিচয়। কোনো একটি প্রেমের কবিতা সংকলনে কবিতাটি প্রথম পাঠের সুযোগ হয়েছিল। কবিতাটি পড়ার পর, মনের মধ্যে অন্য ধরনের এক ভালো লাগা ছুঁয়ে ছিল, অনেকক্ষণ, অনেকদিন। ভালো কবিতার প্রকৃতিই হয়তো এই, তা ছুঁয়ে যায়, ছুঁয়ে থাকে দীর্ঘসময়। মনে থেকে যায় কবিতার ভেতরের কথাগুলো। সাযযাদ কাদিরেরর ‘কে’ শিরোনামের কবিতা পাঠের পর আমার মনেও ছুঁয়েছিল ভালো লাগার আবেশ। এরপর থেকে ছাপার অক্ষরে কোথাও সাযযাদ কাদিরের লেখা চোখে পড়লেই পড়ি। যে আগ্রহ প্রথম কবিতা পাঠের পর তিনি আমার মনে তৈরি করেছিলেন, প্রায় বছর দশেক সময় পেরিয়ে এলেও তা তিনি ধরে রাখতে পেরেছেন আমৃত্যু।

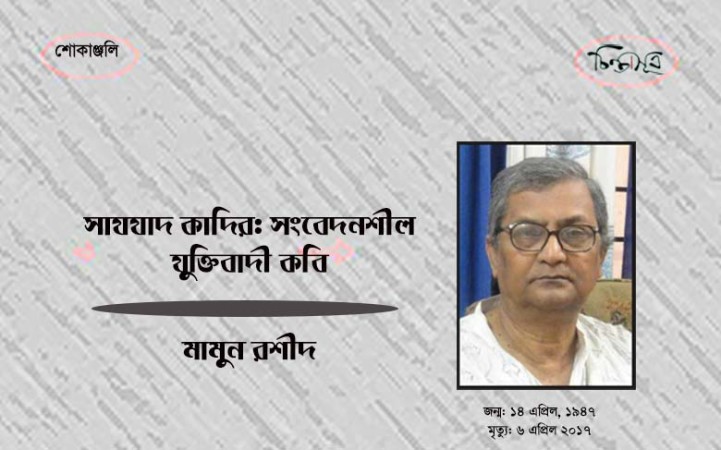

সাযযাদ কাদির—জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৪ই এপ্রিল। টাঙ্গাইল জেলায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘যথেচ্ছ ধ্রুপদ’ প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। এরপর একে একে প্রকাশিত তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে—রৌদ্র প্রতিধ্বনি, দূরতমার কাছে, দরজার কাছে নদী, আমার প্রিয়, এই যে আমি, জানে না কেউ, কবিতাসমগ্র, বিশ্ববিহীন বিজনে, মণিমালা সিরিজ, বৃষ্টিবিলীন।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই কবি সাযযাদ কাদির চেষ্টা করেছেন নতুন ধরনের কবিতা লেখার। সেই নতুন কবিতার ধরন ঠিক কী, তা জানতে তাঁর প্রথম পর্বের কবিতা থেকেই নজর রাখা জরুরি। তাঁর কবিতা পাঠের আগে ১৯৬১-১৯৭০ সালের, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে নজর দিতে হবে। এ সময়ে সমাজ, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশ প্রক্রিয়া বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এই সশয়ে দানা বাঁধা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অর্জনের পথে ভূমিকা রেখেছে। তাই এ সময়ের কবিদের ভেতরে স্বাভাবিকভাবেই সেই সংক্ষুব্ধ মনোভঙ্গি স্থান করে নিয়েছে, যা তাদের কারও-কারও লেখাতেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাযযাদ কাদির জন্মেছেন ভারত উপমহাদেশ বিভক্তির সামান্য আগে। এরপর তিনি দেখেছেন পাকিস্তানি শাসন, শোষণ। দেখেছেন আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন-সংগ্রাম। দেখেছেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন, ১৯৬২ সালে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজের আন্দোলন, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ডামাডোল, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। আবার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও নানা রকম ষড়যন্ত্র, রক্তাক্ত পটভূমির মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পরিবর্তন, কয়েক দফা সামরিক শাসন। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন।

একজন কবির মানস গঠনে এগুলোর সব ঘটনাই প্রভাবকের কাজ করতে পারে। কবি দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজের মানস গঠনের জটিল প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। তবে সাযযাদ কাদির শিল্পের জন্য শিল্পকেই বেছে নিয়েছেন। তিনি কবিতাকে আন্দোলনের হাতিয়ার করতে চাননি, প্রথম থেকেই। ফলে তাঁর কবিতায় সময় নেই, এ সময় যাকে তিনি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পেরিয়ে এসেছেন, সেই সময়। একজন কবি যখন দীর্ঘ সময় ধরে লেখেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা সেখানে স্থান পায়। সাযযাদ কাদিরও অভিজ্ঞতার বাইরে তাঁর কবিতাকে নিয়ে যাননি। তবে সেই অভিজ্ঞতা স্পষ্ট করে প্রতিবাদ প্রতিরোধের কথা বলে না। কবিতাকে স্লোগান করে তোলে না। তিনি বরং জীবনের অর্ন্তগত বেদনার কথা বলতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, স্বস্তি পান। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সাযযাদ কাদির পারিপার্শ্বিক সচেতন নন। বরং পরিচিত বাংলাদেশই তাঁর নিজের জগৎ। তিনি নিসর্গকে, প্রকৃতিকে, দৈনন্দিন জীবনকে ব্যবহার করেন পরিচিত সব চিত্র আর রঙের মধ্য দিয়ে। ফলে পাঠক যেমন তাঁর বর্ণনার ভেতর দিয়ে স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠে, তেমনি সাযযাদ কাদিরের আবেগের সংযত প্রকাশের মধ্য দিয়ে কাব্যপাঠের প্রকৃত তৃপ্তিও লাভ করেন। তাই তিনি বলতে পারেন—

“রক্তে জমেছে ধুলো, আর কাদা!

সম্মুখে জনশূন্য পুরী,

মাথার ‘পরে আকাশ নেই হুহু হাওয়া,

পেছনে এলোমেলো পথের সারি,

বুকে এখনও তাদের লেগে আছে মধুঋতুর পদচিহ্ন,

সমস্তই চেনা মনে হয়, সমস্তই জীবন্ত

বুঝি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে

এদেরও অনুভব করতে পারি,

অথচ মোহিনীর দেহ এই পথ

আমাকে কখনও নেবে না তোমার বাড়ির ঠিকানায়।

বেশিদিন তোমাকে যেমন, আমাকেও ভালোবাসা যায় না।

ভালোবাসার ক্ষুধাই আমাদের জীর্ণ করে শূন্য করে

নিরবলম্ব একা দাঁড় করিয়ে রাখে বন্ধ্যা গাছের মতো,

তদুপরি

সঘন ডালপালাও একদিন ছেঁটে দেওয়া হয়।

(আমার জন্য ভালোবাসা)

উত্তর-রৈবিক বাংলা কবিতার কুশীলবদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশই সবচেয়ে বেশি সুদূরপ্রসারী। তাঁর কবিতাতেই মগ্ন ছিলেন পরবর্তী সময়ের কবিদের কেউ-কেউ। তবে সাযযাদ কাদির নিজেকে জীবনানন্দীয় ঘরানার কবি হিসেবে উপস্থিত করেননি। বরং প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই তাঁর মধ্যে যে নিরীক্ষা-প্রবণতা তা সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত তিনি ধরে রেখেছেন। নিজেকে একটু একটু করে পালটে নিয়েছেন। ভাষার কারিগর হয়ে ভাষাকে শাসন করেছেন। সেই শাসনের ভেতরে, ভাষার সেই কারুকার্যের ভেতরে সাযযাদ কাদিরের কবিতায় মানবীয় সমস্যাগুলোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি এক্ষেত্রে হৃদয়কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। জীবনানন্দের কবিতায় যেমন প্রকৃতি প্রধান, প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়েই তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন জীবন, তেমনি সাযযাদ কাদির তাঁর কবিতায় মানুষকেই বড় করে তুলেছেন। মানুষের হৃদয়জ বর্ণনার মধ্য দিয়েই তিনি উন্মোচন করেন মনোজগৎ, প্রকৃতি ও পরিপার্শ্ব। তাই তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে সত্যিকার অর্থেই ভিন্নস্বর। তিনি শব্দ ও অলঙ্কার নির্বাচনে এমন স্মার্ট ফলে তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে নির্মেদ, নির্ভার, ঝরঝরে। নিচের কবিতাটি পড়ার সময় প্রথম ধাক্কায় জীবনানন্দ দাশকে মনে পড়লেও, শব্দ নিয়ে নিরীক্ষায় উতরে যাওয়া সাযযাদ কাদিরের স্বাতন্ত্র্য? ধরা পড়ে:

কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা।

তা প্রায় তিরিশ বছর হবে। তবুও

সেই পথের মোড়, সেই বিকেলবেলা,

সেই পাঁচ মিনিট কথা, পাঁচ মিনিট নীরবতা।

তারপর আবারও সেই বিদায়।

তারপর আবারাও হাঁটছি সামনের দিকে,

কিছুটা পথ হেঁটে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে

দাঁড়াবো রিকশার জন্য।

হাঁটছি কিন্তু সামনের দোকানপাট পথের বাস ট্যাকসি ট্রাক রিকশা

সব কেমন যেন ঝাপসা, ঘোলাটে, ধোঁয়া-ধোঁয়া।

পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমা খুলে কাচ মুছি,

তারপর হাঁটছি আবারও।

কিন্তু সব কিছু তো সেই আগেই মতোই ঝাপসা।

আগের মতোই ঘোলাটে, ধোঁয়া-ধোঁয়া!

তাহলে?

না, অন্য কিছু নয়।

আমার চোখ দু’টিই ভিজে আছে নিঃশব্দ অশ্রুতে।

(কত দিন পরে)

সাযযাদ কাদির প্রকৃত অর্থে সংবেদনশীল কবি। যুক্তিবাদী কবি। তিনি নাগরিক জীবনের কবি। আমাদের অভ্যস্ত জীবনের বাইরে একমুখী জীবনের ছবি আঁকতে সন্তুষ্ট নন তিনি। নাগরিক জীবনের যে নানা টানাপড়েন, নগরের মানুষের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম, একা-একা বেঁচে থাকা। প্রতিনিয়ত একা হয়ে যাওয়া। জীবন-যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া। নিজেকে প্রকাশের যে অক্ষমতা, সাযযাদ কাদিরের কবিতা মানুষের সেই অনুভূতিকেই স্পষ্ট করে। তার কবিতার যে শহরচিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে, নগরের মানুষের যে মনোবেদনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা অধঃপতিত এবং অবক্ষয়ের নয়। বরং এই অবক্ষয়, এই অধঃপতিত জীবনের মধ্যে বেড়ে ওঠা মানুষের বৈচিত্র্যময়তাকে তিনি মূর্ত করে তোলেন তাঁর কবিতায়। তাই তাঁর কবিতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উপস্থিত হয় নগরের দৃশ্যাবলী এবং নাগরিক চিন্তা। যেখানে যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনযাপনের মধ্যেও, মানুষের স্বভাবের বাইরে, তার অবদমনের বাইরে বেরিয়ে এসে বান্ধবহীনতার মধ্যে বন্ধন খোঁজে, সেতু গড়তে চায়—

মানুষ কি জানে কেমন স্বভাব তার?

জানে না, জানতে পারে না। কেবল

বদলে-বদলে যেতে হয় তাকে,

নিজেকে দেখতে হয় স্বভাবের বাইরে পৌঁছে।

সাদা-সাদা মেঘগুলো স্বভাবের বাইরে গেলেই

শুধু ঘন কালো রূপের মহিমা পেয়ে বৃষ্টির

অঝোর ধারায় নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে।

দূর পর্বতের বাইরে না এলে

নদী কখনও সাগরে পৌঁছে না;

যদি স্বভাবের বাইরে না যায় রাঙা ভাঙা চাঁদ

পূর্ণিমা হবে না, হতে পারবে না কোনও দিন।

তোমাকে বলছি, যদি স্বভাবের বাইরে আসতে

পারো। যদি আসো আমাকে তো পাবে,

তোমাকেও আমি পেয়ে যাবো ঠিক!

(স্বভাবের বাইরে)

জীবনের সুখ-দুঃখকে সাযযাদ কাদির দেখেন খুব কাছে থেকে। তিনি খুব ছোট-ছোট পঙ্ক্তিতে সাধারণ বর্ণনার মধ্য দিয়ে অসাধারণত্বকে প্রকাশ করেন। সেই অসাধারণত্ব হৃদয়ের খুব গভীরে জমে থাকা নিভৃত বেদনাকে জাগিয়ে তোলে। তার বর্ণনা নিস্পৃহ। তবে তা বিশ্বাসযোগ্য। তাই তাঁর আবেগ, তাঁর অনুভূতি, তাঁর উদ্বেগ, তাঁর পরিপার্শ্ব চিন্তা ছুঁয়ে যায় পাঠককেও। কখনও-কখনও তাঁর কবিতার বিষয় তাই একান্ত ঘরোয়া হয়েও আর ঘরোয়া থাকে না। বরং হৃদয়বৃত্তিক যে অনুষঙ্গকে তিনি প্রকাশ করেন, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন পাঠকও।

যাঁরা একই সঙ্গে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা নিয়ে কাজ করেন। তাদের ক্ষেত্রে চিহ্নিত হওয়ার একটি সমস্যা থেকেই যায়। সাযযাদ কাদিরের ক্ষেত্রেও তাই। তিনি একই সঙ্গে গদ্য-পদ্য দু’শাখাতেই নিজের স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ কোনও শাখাতেই তাঁর উপস্থিতি অনুজ্জ্বল নয়। কবির জন্য গদ্য রচনা বিড়ম্বনার এমন ধারণা থাকলেও, সাযযাদ কাদিরের ক্ষেত্রে তা হয়নি। তিনি গদ্য ভাষায় যেমন তেমনি কবিতাতেও নিজের স্বাতন্ত্র্য জানান দিতে সক্ষম হয়েছেন। গদ্য রচনার আড়ম্বরে তাঁর কবি পরিচয় হারিয়ে যায়নি। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কবি, কবিই। তাই তাঁর কবিতায় মিশে আছে প্রত্যয়। সেই প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি জানান দেন যে কোনও শৈল্পিক চাতুর্য নয়, বরং কবিতার ভাষাকে বেআবরু করে তিনি স্পষ্ট করে তোলেন বিষয়। যা তাঁর নিজস্ব। শুরু থেকে শেষাবধি সেখানেই মানুষই মুখ্য। মানুষের অর্ন্তলীন জগৎই মুখ্য। আপাত রহস্যহীন বাক্যবিন্যাসের মধ্য দিয়ে যখন পাঠক সামনে এগোতে থাকে, তখন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার ভাব। সেখান থেকে ফিরে আসা যায়, কিন্তু তার রেশ বহন করতে হয় দীর্ঘসময়। তাঁর কবিতার অন্তর্গত গুঞ্জন গুনগুন করতে থাকে মনের ভেতর। কারণ তা যে উপস্থাপন করে মানুষের মৌলিক আবেগ, যা সবসময়ই মানবিক। যাকে আশ্রয় করে রৌদ্রাভা ছড়ায় সাযযাদ কাদিরের কবিতা।