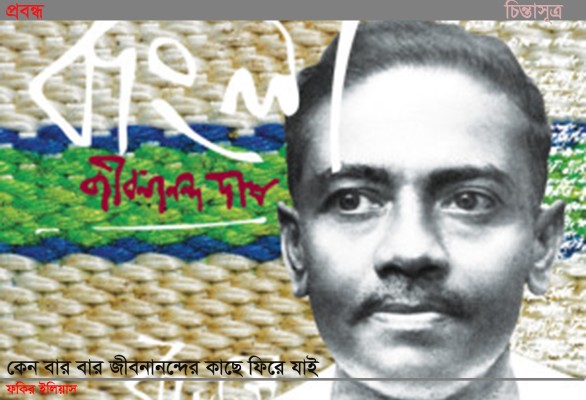

কবি শামসুর রাহমানকে সঙ্গে নিয়ে নিউইয়র্কের ইস্ট রিভারের পাড় ঘেঁষে হাঁটি। জিজ্ঞাসা করি, আপনি কাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কবি মনে করেন? তিনি মুচকি হাসেন। বলেন, রবীন্দ্রনাথের পর জীবননান্দ দাশই আমাদের প্রধান কবি। আমি বলি, কিভাবে?

শামসুর রাহমান বলেন, জীবনানন্দ দাশ আমাদের আধুনিক কবিতাকে মানুষের কছে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি রূপসী বাংলাকে ধারণ করেছেন শ্যামল মহিমায়, তাঁর কবিতায়। আমি তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারি না। তিনি আমাকে বলেন, ইলিয়াস, এই মুহূর্তে কি তার কোনো কবিতা আপনার মনে আছে?

আমি আনমনেই আওড়াতে থাকি—

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়

পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;

কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ—

হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে!

আমারো ইচ্ছে করে এই ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো

গেলাসে-গেলাসে পান করি,

এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে ঘষি,

ঘাসের পাখনায় আমার পালক,

ঘাসের ভিতর ঘাস হ’য়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার

শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

[ ঘাস ]

শামসুর রাহমান চমকে ওঠেন। বলেন—বাহ! আপনি বেশ মনে রেখেছেন তো, ইলিয়াস!

দুই.

জীবনানন্দ দাশকে আমাদের মনে রাখতেই হয়। যাপিত জীবনের যে ছায়া আমাদের, প্রতিটি ভোরে সমৃদ্ধ করে জীবনানন্দের প্রতীক। রূপক তাঁর কবিতা। তিনি যা বলেছেন, তা আমাদের প্রেম, প্রত্যয় ও প্রণিধানের আলো। যে আলোয় আমরা দেখি প্রিয়তমার মুখ। দেখি জীবনের আগামী। দেখি আমাদের প্রজন্মের জন্য একটি উজ্বল পৃথিবী।

এই কবির কবিতায় তাঁর অনেক প্রেমিকাচরিত্রের ছায়া আমরা পাই। বনলতাসেন, সবিতা, সুরঞ্জনা, সুচেতনা, শ্যামলী—এমন চিত্রকল্পের ছায়ায় উঠে এসেছে বাঙালি ললনার মুখ। যে মুখ কখনো ভেসে উঠছে নদীর ঢেউয়ে, কখনো ছড়িয়েছে এই বাংলার সবুজ প্রান্তরে।

পড়া যাক এই সিরিজের একটি কবিতা—

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন:

যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল

সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে বলে,

মহিলারি প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল

টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূরশয্যার কথা ভুলে

সকালের রূঢ় রৌদ্র ডুবে যেত কোথায় অকূলে।তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো

আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রে নীল,

দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,

বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,

নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব–

শ্যামলী, করেছি অনুভব।অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল;

মানুষকে স্থির- স্থিরতর হতে দেবে না সময়;

সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী।

অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়

দূর সাগরের শব্দ—শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে:

কাল কিছু হয়েছিল;—হবে কি শাশ্বতকাল পরে।

[ শ্যামলী ]

এই কবিতায় তিনি সেরেছেন তাঁর সমকালের একটি চমৎকার চিহ্নায়ন। তিনি লিখছেন,

তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো

আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রে নীল,

দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,

বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,

আমি এখনো অবাক হয়ে ভাবি, এমন কাল কি আমরা এখনো দেখছি না? এখনো কি দেখছি না—

অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল;

মানুষকে স্থির-স্থিরতর হতে দেবে না সময়;

সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী।

আমরা জানি কাল কিংবা দশক কবিকে নির্ণয় করে না। কিন্তু তাঁর চলমান সময় তাঁকে চিত্রে ধরে রাখে। আমরা তিরিশের দশকের দিকে তাকালেই দেখতে পাই খুব শক্তি আর ভালোবাসা নিয়েই দাঁড়িয়ে আছেন একজন জীবনানন্দ দাশ।

তিন.

রবীন্দ্রনাথ ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো পাঠ করে বলেছিলেন, ‘তোমার কবিতাগুলো পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে, তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।’ কেন বলেছিলেন, এর কিছু বিশ্লেষণ দরকার।

‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। কবিতায় নতুন করে বলতে না পারলে সেই কবি বেঁচে থাকেন না, তার স্বকীয়তা নিয়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রথম দিকে জীবনানন্দ, রবীন্দ্র প্রভাবিত ছিলেন। এর কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

ক.

একদিন খুঁজেছিনু যারে

বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি-আঁধারে,

মালতীলতার বনে, কদমের তলে,

নিঝুম ঘুমের ঘাটে-কেয়াফুল, শেফালীর দলে!

—যাহারে খুজিয়াছিনু মাঠে মাঠে শরতের ভোরেখ.

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল—

ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার রাঙা, আপেলের মতো লাল যার গাল,

চুল যার শাঙনের মেঘ, আর আঁখি গোধূলির মতো গোলাপী রঙিন,

আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে, স্বপ্নে-কত দিন!

মোর জানালার পাশে তারে দেখিয়াছি রাতের দুপুরে-

তখন শুকনবধু যেতেছিল শ্মশানের পানে উড়ে উড়ে!

এই পঙ্ক্তিগুলো তাঁর ‘ঝরা পালক’ কাব্যগ্রন্থে স্থান পায় ১৯২৭ সালে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এ সব কবিতায় ‘হেরি’, ‘খুঁজেছিনু’, ‘কহিল’—এমন অনেক শব্দের সাথে তিনি নিজের ভাবনা ও শব্দাবলির সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি তার চিত্রকল্পে তুলে এনেছেন—’হিঙুল-মেঘের পানে!’, ‘নিঝুম ঘুমের ঘাটে-কেয়াফুল, শেফালীর দলে!’, ‘চুল যার শাঙনের মেঘ’—এ রকম ভাবনাবিন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনন ও জীবনে এমন একটি রেশ তৈরি করে গিয়েছিলেন, যা থেকে তাঁর পরবর্তী কবিদের বের হয়ে আসা সহজ ছিল না। জীবনানন্দ দাশের সমসাময়িক কবিরাও এই প্রভাবাক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু জীবননান্দ ওই ঘোর কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন খুব সহজেই। তাঁর শেষ দিকের কবিতাগুলো সেই সাক্ষ্য দেয়। জীবননানন্দ ক্রমশ তা থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হন। তিনি নির্মাণ করেন তার নিজস্ব ভুবন। তাঁর ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে।

পড়া যাক ওই কাব্যগ্রন্থের কিছু পঙ্ক্তি—

এক.

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়ির তীরে—এই বাংলায়

হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;

হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে

কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঠাঁলছায়ায়;

হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,

সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে-ভেসে;

আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে

জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;দুই.

এ-সব কবিতা আমি যখন লিখেছি বসে নিজ মনে একা;

চালতার পাতা থেকে টুপ-টুপ জ্যোৎস্নায় ঝরছে শিশির;………………..

আমের বউল দিল শীতরাতে; আনিল আতার হিম ক্ষীর;

মলিন আলোয় আমি তাহাদের দেখিলাম, এ কবিতা লেখাতিন.

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সবচেয়ে সুন্দর করুণ:

সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;

সেখানে গাছের নাম: কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;

সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;

সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে,—সেখানে বরুণ

কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;

সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,

বিশ্বকে ভালোবাসার একটি ধাপ হচ্ছে নিজেকে ভালোবাসা। এই কবি নিজেকে কি খুব ভালোবাসতে পেরেছিলেন? এমন প্রশ্ন আসতে পারে। তাঁকে পাঠ করে আমার যা মনে হয়েছে, তিনি প্রকৃতি-নিসর্গের মাঝেই নিজেকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন। ব্রতী হয়েছেন জল আর আলোর মাঝেই নিজেকে আবিষ্কারের। তিনি সকল চিরন্তনকে গ্রহণ করেছেন নিজের মতো করে। তাঁর ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতাটি সেই সাক্ষ্য দেয়। ওই কবিতার শেষ চরণগুলো এ রকম—

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝতে চাই আর? জানো না কি আহা,

সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে

ধূসর মৃত্যুর মুখ; —একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা ছিল যাহা

নিরুত্তর শান্তি পায়; যেন কোনো মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।

কী বুঝিতে চাই আর;—রৌদ্র নিভে গেলে পাখ-পাখালির ডাক

শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!

১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ আজকের বাংলাদেশের বরিশালে জন্ম নেওয়া এই কবি ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর ১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখ রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

কবির মৃত্যুর পর ১৯৫৫ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে।

না—জীবদ্দশায় তাঁর সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। এটা বাংলা সাহিত্যের জন্য আজও বেদনা বহন করে চলেছে। কিন্তু তিনি তাঁর উত্তরসূরিদের জন্য যে বোধ নির্মাণ করে গিয়েছেন—তা পঠিত হচ্ছে যুগে-যুগে। তাঁর অমরতা সেখানেই।

‘বোধ’ কবিতাটির অংশ আমাদের সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

মাথার ভিতরে

স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।

আমি সব দেবতারে ছেড়ে

আমার প্রাণের কাছে চলে আসি,

বলি আমি এই হৃদয়েরে;

সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়?

অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?

কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ

পাবে না কি? পাবে না আহ্লাদ

মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!

যে বিষয়টি আমাকে খুব ভাবায়, তা হলো বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী এই কবি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন বড় দুঃখী। অর্থকষ্ট, সামাজিক আঘাত, অসঙ্গতি তাঁকে খুব ঘরকুনো করে রেখেছিল। ফলে তিনি যা লিখেছিলেন, সবকিছু আমাদের দিয়ে যাননি। আমার কখনো কখনো মনে হয়, না দিয়ে ভালোই করেছেন । দিয়ে কী হবে?

বিনয় মজুমদার বলেছেন—

‘ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম?

লীলাময়ী করপুটে তোমাদের সবই ঝরে যায়—

হাসি, জ্যোত্স্না, ব্যথা, স্মৃতি, অবশিষ্ট কিছুই থাকে না।

এ আমার অভিজ্ঞতা। পারাবতগুলি জ্যোৎস্নায়

কখনো ওড়ে না; তবু ভালোবাসা দিতে পারি আমি।’

জীবনানন্দ দাশ আমাদের জন্য যে ভালোবাসার ডালি নিয়ে এসেছিলেন—তার একেকটি পাপড়ি এখনো ঝরে পড়ছে আমাদের মাথার ওপর। সেজন্যই তিনি আমাদের সময়ের একজন মহান কবি।