লেখক হওয়া অত সহজ নয়। আবার কঠিন কিছু নয়। নিজের বেলায় বলতে পারি, আমি লেখক কি না, সে প্রশ্ন আমার ভেতরে নানাভাবে গুঞ্জরিত হয়। লেখক হলেও, কেমন লেখক? মানসম্মত? গ্রহণযোগ্য? নাকি বানের জলে ভেসে আসা খড়কুটো? যে কুটোটা খসখসে ডাঙায় পড়ে আছে, যে কিনা জলে ভেসে এসেছিল অথচ আর কোনোদিন সেই চেনা জলের দেখা পেলো না। নিজেকে নিয়ে ভাবলে এখনো মনে হয়, যে জায়গাটিতে আমার দাঁড়ানোর কথা, আমি কি সেখানে দাঁড়াতে পেরেছি? যে আসনটিতে আমার বসার কথা, সেই আসনটি কি আমার জন্য বরাদ্দ হয়েছে? নিজে বানিয়ে নিজের আসনে বসার কোনো মানে হয় না। আমি আমাকে তৈরি করবো, আর আমার যোগ্য আসন তৈরি করবে অন্যেরা। তবেই না আমি লেখক। কেমন লেখক সেটা জানাতে একেবারে দূরের গল্পে অর্থাৎ শুরুর গল্পে যেতে চাই।

লেখক হওয়া অত সহজ নয়। আবার কঠিন কিছু নয়। নিজের বেলায় বলতে পারি, আমি লেখক কি না, সে প্রশ্ন আমার ভেতরে নানাভাবে গুঞ্জরিত হয়। লেখক হলেও, কেমন লেখক? মানসম্মত? গ্রহণযোগ্য? নাকি বানের জলে ভেসে আসা খড়কুটো? যে কুটোটা খসখসে ডাঙায় পড়ে আছে, যে কিনা জলে ভেসে এসেছিল অথচ আর কোনোদিন সেই চেনা জলের দেখা পেলো না। নিজেকে নিয়ে ভাবলে এখনো মনে হয়, যে জায়গাটিতে আমার দাঁড়ানোর কথা, আমি কি সেখানে দাঁড়াতে পেরেছি? যে আসনটিতে আমার বসার কথা, সেই আসনটি কি আমার জন্য বরাদ্দ হয়েছে? নিজে বানিয়ে নিজের আসনে বসার কোনো মানে হয় না। আমি আমাকে তৈরি করবো, আর আমার যোগ্য আসন তৈরি করবে অন্যেরা। তবেই না আমি লেখক। কেমন লেখক সেটা জানাতে একেবারে দূরের গল্পে অর্থাৎ শুরুর গল্পে যেতে চাই।

আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। ১৯৭৬ সাল। আমাদের স্কুলে নতুন একজন বিজ্ঞান শিক্ষক এলেন। লম্বা চুলে টেড়ি-কাটা সিঁথি, প্যান্ট-শার্ট-পম্পসু পরিহিত, সাজ-সজ্জায় অতি আধুনিক একজন শিক্ষক। তখন বিএসসি শিক্ষক একটি স্কুলে একটি চাঁদের মতো ছিল, যাকে ধরা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। নতুন শিক্ষক আমাদের অংক ক্লাস নিতে শুরু করলেন। প্রথম দিন পরিচয়পর্ব হলো। তিনি আমার বাড়ি এবং পিতৃপরিচয় পেয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন, তুই তো জমিদার বংশের ছেলে, কিন্তু এত পেছনে কেন? শিক্ষকরা ‘তুই’ সম্বোধন করতেন আন্তরিকতার সাথে স্নেহসুলভ ভালোবেসে। ‘পেছনে’ শব্দটা কানে লাগলেও গুরুত্ব দিলাম না। একেতে পেছনের সিটে বসেছি, তার ওপর রোল নাম্বার ৪৭। ৬০-৬২ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৪৭ রোল নাম্বার মানে অনেক পেছনের ছাত্র আমি। এসব নিয়ে একটুও মাথাব্যথা নেই। মাথা ব্যথা হলো ‘জমিদার’ শব্দটি নিয়ে।

আমি জানতাম আমি জমিদার বংশের ছেলে। কিন্তু জমিদার কী, কেন; এসব বুঝতাম না। ছোটবেলা থেকে সংসারে শুধু অভাবই দেখে এসেছি। আমি যখন বেশ ছোট, অর্থাৎ দেশ স্বাধীনের বছর দুই-তিন আগে, জমিদারের শেষ নিদর্শন, অর্থাৎ আমার দাদার বাবার তৈরি দ্বিতল ভবনটি বিক্রি করা হয়। চুন-সুরকির গাঁথুনিতে পুরু দেয়াল, আয়রন জয়েস্ট দিয়ে তৈরি বিম, শাল কাঠের কড়ি-বর্গা, বাইরের দিকে বড় জানালার উপর টেরাকোটা, নকশাকাটা জীব-জন্তুর ছবি, কতরকম ফুল আঁকা সেই বিল্ডিং আমার চোখের সামনে ভাঙতে দেখেছি। তার আগে, অর্থাৎ আমার জন্মের আগে (মায়ের মুখে শুনেছি) লম্বা একতলা বিল্ডিংটি বিক্রি করা হয়। যেখানে বাস করতো জমিদারের পাইক-পেয়াদা এবং একদিকে ছিল ঘোড়ার আস্তাবল, যে-সব ঘোড়ায় জমিদার ও তার সৈন্য-সামন্ত চলাচল করতেন।

মি চেষ্টা করলাম লিখতে। ‘গরু ডাকে হাম্বা হাম্বা/ বিড়াল ডাকে মিউ মিউ/ ছাগল ডাকে ম্যা ম্যা/ ছুঁচো ডাকে চিঁউ চিঁউ।’ এ জাতীয় লেখা লিখে নিজেই আনন্দিত হতাম। কত সুন্দর লিখেছি।

এসব আমার মাথায় ছিল না। আমরা বেশ অভাব-অনটনে ছিলাম। আমার আব্বা ছোট্ট একটি চাকরি করতেন। একজন পোস্টমাস্টার, সামান্য বেতন। অভাবের কারণে আমার লেখাপড়া বন্ধের উপক্রম ছিল। আমাকে সংসারে যথেষ্ট কাজ করতে হতো। এমন একটি সময় ওই নতুন শিক্ষক, বিজ্ঞান শিক্ষক আমার মাথায় ‘জমিদার’ শব্দটি ঢুকিয়ে দিলেন। ভাবলাম, আমি জমিদার হব। ক্লাস নাইনে যখন উত্তীর্ণ হলাম, আমার রোল নম্বর হলো ১৯। তার মানে অনেকটা অগ্রগতি। প্রথম ক্লাসে কে কোন বিভাগে যেতে চাই এটা নিয়ে আলোচনা। আমি ‘সায়েন্স’ অর্থাৎ বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে চাই শুনে ওই শিক্ষক আমাকে বেত দিয়ে বেদম প্রহার করলেন। নতুন ক্লাসে প্রথম দিনে কোনো পড়ালেখার বালাই ছিল না, অথচ শুধু ‘বিজ্ঞান’ বিভাগে পড়ার কথা শুনে তিনি এভাবে পেটাবেন কারো ভাবনায় ছিল না। তার কথা ছিল, অঙ্কে যে এত কাঁচা, তার পক্ষে সাইন্স নিয়ে পড়া ঠিক নয়। তিন বার জিজ্ঞাসায় আমি তিন বার একই উত্তর দেওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ক্লাসশেষে তিনি বলে গেলেন, আমার কথা ভেবে দেখো। তার মানে বিজ্ঞান নেয়া যাবে না।

পরদিন আবারও একই অবস্থা হলো। আবারও বেতের বাড়ি সহ্য করলাম। ক্লাসের বন্ধুরা বলল, চল আমরা হেডস্যারের কাছে বিচার দেব। আমি বললাম, না, কোনো বিচার নয়, আমি বিজ্ঞান নিয়ে পড়ব, তাতে ওই স্যারের কী?

জিদ বহাল রেখে বিজ্ঞান ক্লাসে ঢুকলাম। সবেধন নীলমণি ওই বিজ্ঞান স্যারের ৫টি ক্লাস। সাধারণ অঙ্ক, নৈর্ব্যত্তিক অঙ্ক, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা ও জীববিজ্ঞান। ৮টি ক্লাসের মধ্যে বাংলা, ইংরেজি আর ধর্মের ক্লাস অন্য তিন স্যার নিতেন। তার মানে ওই স্যার একবার ক্লাসে ঢুকলে আর বের হতে পারতেন না। আর নিয়মিত এটাসেটা নিয়ে আমাকে পেটাতেন। জমিদার বংশের ছেলে হয়ে পড়াশুনায় ফাঁকি? আমি কখনো কোনো প্রতিবাদ করতাম না। হয়ত আমার পূর্বপুরুষ জমিদার ওই স্যারের পূর্ব-পুরুষদের কাউকে নাজেহাল করেছেন, এখন সেই প্রতিশোধ তুলছেন।

ক্লাস টেনে উঠলাম, রোল নম্বর ৮। ক্লাস টেনে আমি ছাড়া আর কেউ মার খেয়েছে বলে মনে পড়ছে না। বিষয়টা শুধু আমি নয়, আমার ক্লাসের সবারই গা-সওয়া হয়েছে। ক্লাসে ঢুকলেই প্রিয় বন্ধুদের কেউ কেউ বলত, আজ কোন সাবজেক্টে মার খাবি ঠিক করেছিস? ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি না বায়োলোজি? আমি চুপ থাকতাম, কেননা আমি চেষ্টা করতাম সব পড়া শেষ করতে। শেষে, টেস্ট পরীক্ষায় সব বিষয়ে পাস করা ছাত্র মাত্র ৪ জন, যেখানে চতুর্থ জন আমি। ফার্স্ট কলে যেতে পেরে যারপর নাই খুব আনন্দিত। ততদিনে ওই স্যারের পরিচয় পেয়ে গেছি। তিনিও আমাদের জমিদার বংশ, অর্থাৎ সরদার বংশেরই উত্তরপুরুষ, আমার মতোই একজন। আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে তাদের বাড়ি। আমরা তাঁকে মোতালিব স্যার বলে জানতাম। তার আসল নাম স. ম. মোতালিব হাসান। তিনি আমাকে আদর করে কাছে ডেকে বললেন, ফার্স্ট কলে এলাউ হয়ে এত পুলকিত হওয়ার কিছু নেই। এসএসসি হলো লাইফের ফার্স্ট ডোর। এটা খুব ভালোভাবে পার হতে হবে। তুই এক কাজ কর, বেডিংপত্র নিয়ে আমার বাড়িতে চলে আয় কাল। পরীক্ষার তিন মাস বাকি আছে, এই ক’দিন তুই আমার বাড়িতে আমার কাছে থাকবি। কোথাও কারো কাছে প্রাইভেট পড়ার দরকার নেই। সব সাবজেক্ট আমি দেখিয়ে দেব।

স্যারের নির্দেশ অমান্য করার জো নেই। স্যারের বাড়িতে গিয়ে আমি আরও অবাক। তিনি কবিতা লেখেন। আমি সেই ছোট্টবেলা থেকে কবিতার পোকা, মানে কবিতা পড়তে আমার ভাল লাগে। আমার আপা এক ক্লাস উপরে পড়ত। আমার পাঠ্যবইয়ের কবিতা সবগুলো মুখস্থ করে আপার বইয়েরটাও মুখস্থ থাকত। তখন অবশ্য পাঠ্যবইয়ের বাইরে আমার অন্য বই পড়ার সুযোগ ছিল না। তো আমি স্যারের কবিতার খাতা নিয়ে হাতে লেখা কবিতাগুলো পড়ে মুগ্ধ হলাম। কবিতা এইভাবে লিখতে হয় সেটাও আমার জানা ছিল না। আমি চেষ্টা করলাম লিখতে। ‘গরু ডাকে হাম্বা হাম্বা/ বিড়াল ডাকে মিউ মিউ/ ছাগল ডাকে ম্যা ম্যা/ ছুঁচো ডাকে চিঁউ চিঁউ।’ এ জাতীয় লেখা লিখে নিজেই আনন্দিত হতাম। কত সুন্দর লিখেছি।

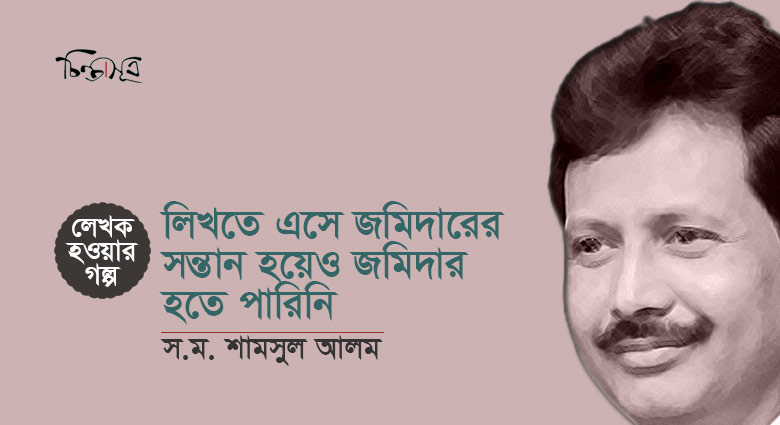

এসএসসি পরীক্ষার পর অফুরন্ত অবসর। ১৯৭৯ সাল। তখন একটি মোটা খাতা বানিয়ে তাতে লিখতে শুরু করলাম। অভাবের দুঃখ, টেরাকোটা নকশাকাটা চুনসুরকির পুরু গাঁথনির বিল্ডিংটার জন্য দুঃখ (যে বিল্ডিং-এ আমি জন্মের পর বাস করেছি কিছুদিনের জন্য)। এইসব দুঃখগুলো সাজাতাম খাতার পাতায়। কবিতার আদলে। কবিতার বদলে হয়ত কিছু দুঃখ লেখা হতো। মাঝে মাঝে কিছু আনন্দ থাকত। সেটাও সাজিয়ে লিখতাম। হয়ত কবিতার বদলে আনন্দটাই লেখা হয়ে যেত। অনেকগুলো কবিতা লেখার পর মনে হতো আমি কবি হয়ে গেছি। নিজেকে আরো ভাবুক ভাবুক করার জন্য শর্ষেক্ষেতের কাছে গিয়ে বাঁকা হয়ে বসতাম। শীতের ভোরে ঘাসের ওপর শিশির পড়া বিন্দুগুলোকে নাড়া দিয়ে বলতাম, ওরে শিশির তোকে নিয়ে আজ কবিতা হবে। বিকাল হলে নৌছিবিলা গাঙের ধারে গিয়ে বসতাম। মনে মনে একটা বড় ধরনের পাগলামী অনুভব করতাম। আমার সার্টিফিকেট নাম এস. এম. শামসুল আলম থাকলেও কবিতার খাতায় মোতালিব স্যারকে অনুকরণ করে লেখা ধরলাম স. ম. শামসুল আলম। (প্রথমে কমা দিয়ে লিখলেও পরে স আর ম’তে বিন্দু ব্যবহার শুরু করি। তার অনেক পরে বন্ধু নজরুল ইসলাম নঈমের পাল্টানে পড়ে স.ম. একত্রিত করি)।

তবু মনে করি, আমি জমিদার বংশে জন্ম নিলেও জমিদার হতে পারিনি। কিন্তু এখন গর্ব করে বলতেই পারি, লেখক হতে পেরেছি। একজন লেখকের এই অহঙ্কারটুকু থাকা জরুরি।

ফরিদপুর ইয়াছিন কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ভর্তি হলাম। সেখানে আমাদের বাংলা পড়ান যিনি, সেই স্যার দেখলাম কবিতা লেখেন এবং তার বেশ কটি প্রকাশিত বইও আছে। তার নাম আনম আবদুস সোবহান। সোবহান স্যারকে একদিন আমার ওই মোটা খাতাটি দেখালাম। স্যার কয়েকটি কবিতা জোরে জোরে পড়লেন এবং আমাকে (হয়ত) উৎসাহ দিতে বললেন, তুমি তো ভালোই লেখ। পত্রিকায় ছাপতে দিচ্ছ না কেন? পত্রিকায় কোথায় কীভাবে ছাপতে দিতে হয় আমার কিছুই জানা নেই। স্যারের নির্দেশ মতো আমি দুটো কবিতা ফরিদপুর জেলা পরিষদের মুখপত্র মাসিক গণমন পত্রিকায় গিয়ে হুমায়ুন সাহেবের কাছে রেখে আসি। ‘ঈদের দিনের কাজ’ শিরোনামে এবং অন্য একটি কবিতা ঈদ সংখ্যায় ছাপা হয়। আমার সে কি আনন্দ। পত্রিকাটি হাতে নিয়ে কতবার চুমু খেয়েছি ঠিক নেই। মনে পড়লে এখনো হাসি পায়। সোবহান স্যারও যে মিথ্যে সান্ত্বনা সেদিন দিয়েছিলেন সেটাও পরে বুঝতে পেরেছি। কারণ ওই কবিতাগুলো কোনো কবিতা হয়নি। অথচ স্যার জোরে জোরে পড়েছিলেন, ‘সতৃষ্ণ প্রাণ রোদন করে কার জন্য/ সে কি চায় দুমুঠো অন্ন’; এটা নাকি খুব ভালো হয়েছে। হা-হা-হা। তবুও তখন ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত সবগুলো পত্রিকায় আমার কবিতা প্রকাশিত হতে লাগল। ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থা ছাড়াও কবি আবু জাফর দিলু প্রতিষ্ঠিত বর্ণমালা সাহিত্য পরিষদ ও অন্যান্য সংগঠনের অনুষ্ঠানে গিয়ে কবিতা পাঠ করতাম। অনেকে প্রশংসা করতেন, অনেকে সমালোচনা করতেন। সেখান থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করতাম। ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থা (ফসাসউস), ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ফরিদপুর (ইসাকেফ), নিজের কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্বরচিত কবিতায় পুরস্কার পেলাম বেশ কবার। নিজেকে বড় যোগ্য কবি মনে হতে লাগল। পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়তাম। আবার, বই বাসায় এনে পড়তাম।

১৯৮৫ সালে ঢাকায় এসে কবি আহসান হাবীব ও কবি আল মুজাহিদীর সাথে দেখা করি দৈনিক বাংলা এবং ইত্তেফাক অফিসে। কবি আহসান হাবীব একটা দিক নির্দেশনা দিলেন কবি নাসির আহমেদের মাধ্যমে। ঘটনাটা অনেক জায়গায় আমি বলেছি এবং লিখেছি। আমার নাম পরিবর্তন না করলে কবি আহসান হাবীব কখনো আমার কবিতা ছাপবেন না। কবিতার ভাব ভালো থাকলেও ছন্দ জানা আবশ্যক। গদ্য কবিতা লিখতে গেলেও ছন্দ অবধারিত। তখনও আমি নিজেকে অনেক বড় কবি ভাবতাম। অথচ এখানে এসে বুঝতে পারলাম আমি ছন্দই জানি না। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ‘কবিতার ক্লাস’ কিনে ছন্দ শেখার চেষ্টা করলাম। বিভিন্ন পত্রিকায় ডাকযোগে লেখা পাঠাতে শুরু করলাম। রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই কচি-কাঁচার আসরে ছাপলেন একটি কিশোরগল্প ‘কোঁকড়ানো চুল’। এই একটি গল্প ছাপা হওয়ায় ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করলাম বেশি বেশি। দাদাভাইকে তখন চিনতাম না, জানতাম না। ডাকযোগে পাঠানো লেখা পেয়ে তিনি আবার একটি ছড়া ছাপলেন ‘পাংশা থেকে ঢাকা’ শিরোনামে। ছোটদের লেখা, বড়দের লেখা সমান তালে লিখতে থাকলাম। ১৯৮৭ সালে প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হলো ‘হিংসার নক্ষত্র এক’ শিরোনামে।

ইতোমধ্যে কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় আমার কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক বাংলাতে তখন নাসির আহমেদ সাহিত্য পাতা দেখেন, তাঁরও একই কথা তাঁর গুরুর কথা তিনি রাখবেন অর্থাৎ আমার নাম না পাল্টালে লেখা ছাপতে পারবেন না। আল মুজাহিদীও অনুরূপ কথা বললেন। কবির নাম হবে আধুনিক, ভাষা হবে আধুনিক। আধুনিক; আধুনিক কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। সেই আহসান হাবীব থেকে শুরু। শেষে একদিন দাদাভাইকে কথাটা বললাম। তার সঙ্গে তখন আমার ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আমার অনেক লেখা ছেপেছেন। তিনি বললেন, নাম আধুনিক হওয়া জরুরি আছে অস্বীকার করব না, কিন্তু লেখা আধুনিক হওয়া বেশি জরুরি। তুমি লেখা দিয়ে প্রমাণ করো তুমি আধুনিক, নাম পাল্টানোর দরকার নেই। আমি তাকে অত্যধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর কথাটা রাখলাম, অর্থাৎ নামটি আর পরিবর্তন করা হলো না। এতে আমার অসুবিধা হলেও আমি লেগে থাকলাম। ডাকযোগে লেখা পাঠানো অব্যাহত রাখলাম। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকল। শেষে নব্বই দশকের শুরুর দিকে এসে কবি আল মুজাহিদী আমার কবিতা ছাপলেন ইত্তেফাকে। শুরু করার পর তিনি যেন আগের না-ছাপা দুঃখগুলো উশুল করে দিয়ে ছাপতে লাগলেন। পরে কবি নাসির আহমেদ জনকণ্ঠে আমার লেখা ছাপতে শুরু করলেন। দুটি টার্গেট পূরণ হওয়ায় খুব খুশি হলাম। আমার একটা বিষয় আমি মাথায় রাখি, এখনো, কোনো সম্পাদককে কখনো লেখা ছাপার জন্য অনুরোধ করি না। লেখা পাঠাচ্ছি বা পাঠিয়েছি; এর বেশি কথা বলা আমি শোভন মনে করি না। আমি বিশ্বাস করি, ভালো একটি লেখার জন্য যেকোনো সম্পাদক তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করেন। লেখা ভালো হলে তিনি অবশ্যই ছাপবেন।

মাঝখানে আমি ব্যক্তিগত কারণে লেখা বন্ধ করে দেই। ১৯৯৬ সালে। তখন সবগুলো পত্রিকায় আমার লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল। বিশেষ করে, ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালে বোধ করি অন্য কোনো লেখকের এত সংখ্যক লেখা প্রকাশিত হয়নি। যা হোক, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অনেকের চাপে আবার লিখতে শুরু করি ২০১২ সালে। তখন আনন ফাউন্ডেশন নামে একটি শিশুকিশোর সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করি। আবার আগের মতো পত্র-পত্রিকায় আমার লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যাও ৭৫টি। কবিতা, ছড়া, গল্প, উপন্যাস, কলাম, নাটক, গান; সাহিত্যের প্রায় সবগুলো শাখাতেই কাজ করছি। কখনো ক্লান্ত মনে হয় না। তবে ১৬ বছর লেখার গ্যাপটি আমাকে আহত করে। হয়তো একারণেই, এখনো অনেকে বুঝতেই পারেন না, আমি লেখক। অথচ কত কাঠখড় পুড়িয়েছি, এত সংক্ষেপে বলা যাবে না। প্রথম বই প্রকাশের অনুভূতিটাও কত কষ্টের ছিল। তবু মনে করি, আমি জমিদার বংশে জন্ম নিলেও জমিদার হতে পারিনি। কিন্তু এখন গর্ব করে বলতেই পারি, লেখক হতে পেরেছি। একজন লেখকের এই অহঙ্কারটুকু থাকা জরুরি।